この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

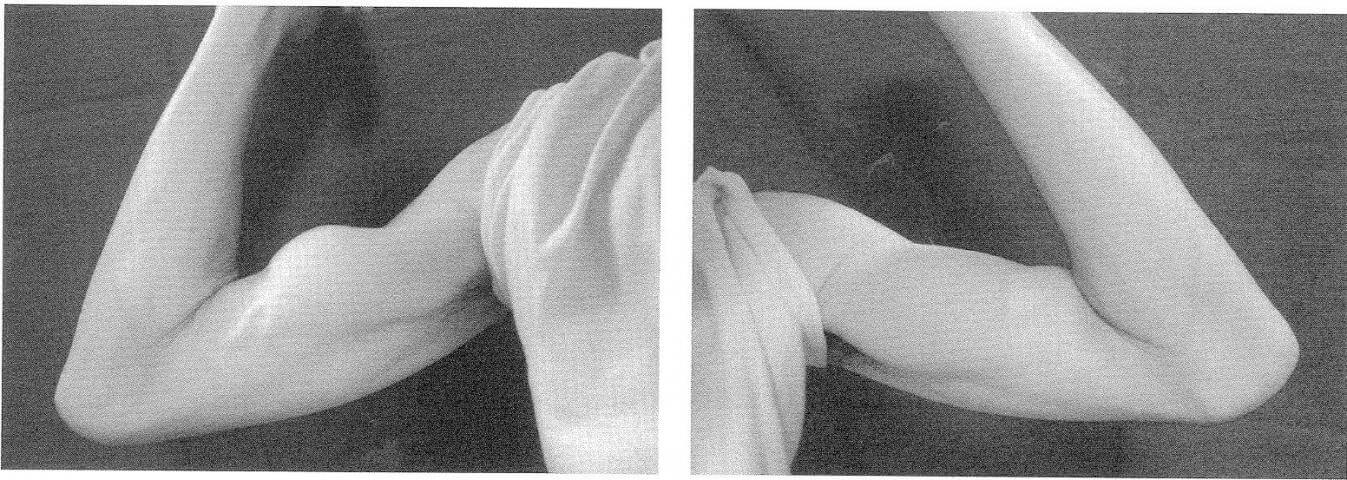

問題106.35歳の男性。倉庫で製品の管理をしている。昨日、約30kgの製品を持ち上げたとき、右上腕部にブチッという音と共に疼痛が出現したと訴え来所した。初検時に左右の肘関節を自動屈曲したときの外見写真を下に示す。

最も考えられる上腕二頭筋の損傷部位はどれか。

1.長頭腱

2.短頭腱

3.筋腹

4.遠位腱

解答1

解説

・35歳の男性(倉庫で製品の管理)。

・昨日、約30kgの製品を持ち上げたとき、右上腕部にブチッという音と共に疼痛が出現した。

・初検時に左右の肘関節を自動屈曲したときの外見写真:ポパイ徴候がみられる。

→本症例は、上腕二頭筋長頭腱の断裂が疑われる。上腕二頭筋の【起始】長頭:肩甲骨の関節上結節、短頭:肩甲骨の烏口突起、【停止】橈骨粗面、腱の一部は薄い上腕二頭筋腱膜となって前腕筋膜の上内側に放散、【作用】肘関節屈曲、回外(長頭:肩関節外転、短頭:肩関節内転)、【神経】筋皮神経:C5,C6である。

1.〇 正しい。長頭腱が最も考えられる上腕二頭筋の損傷部位である。なぜなら、外見写真からポパイ徴候がみられるため。ポパイ徴候とは、筋腹の膨隆が遠位に移動するものである。

2~4.× 短頭腱/筋腹/遠位腱/より優先されるものが他にある。

短頭腱の断裂では、変形がないことが多い。筋腹の断裂では、不整な腫脹・陥凹がみられることが多い。遠位腱の断裂では、筋腹が近位に移動することが多い。

上腕二頭筋腱断裂は、強い力を急に使うような出来事(例、重たい物を持ち上げる)または肘関節の強引な伸展またはねじれによって生じる。この断裂は、腱がすでにオーバーユースによって脆弱化しているときに起こり(例、重量挙げで起こる場合など)、オーバーユースは腱炎やときに腱の擦り減りを引き起こしうる。高齢患者では、上腕二頭筋腱を脆弱化する退行変性性の腱炎により断裂のリスクが高まる。腱を脆弱化しうるその他の因子によって腱断裂のリスクが高まる可能性があるが、それらが上腕二頭筋腱断裂にどの程度寄与するかについては十分に研究されていない(※引用「上腕二頭筋腱断裂」MSDマニュアル様より)。

問題107.52歳の女性。6か月前から週1回のテニスの練習をしている。バックハンドストロークの練習をしていたところ右肘の外側に強い痛みが出現した。日常生活にも支障が出てきて来所した。中指伸展テスト及びトムゼンテストが陽性であった。

最も関与しているのはどれか。

1.長橈側手根伸筋

2.短橈側手根伸筋

3.腕橈骨筋

4.回外筋

解答2

解説

・52歳の女性。

・6か月前から、週1回のテニスの練習をしている。

・バックハンドストロークの練習:右肘の外側に強い痛みが出現。

・日常生活にも支障が出てきて来所。

・中指伸展テスト、トムゼンテスト:陽性。

→本症例は、テニス肘が疑われる。テニス肘とは、上腕骨外側上顆炎ともいい、手首を伸ばす筋肉に炎症が起こる病気である。はっきりした原因は不明であるが、主に手首を伸ばす筋肉に負担がかかることが関係していると考えられている。主な症状は、肘の外側から前腕の辺りに痛みである。

・Thomsen(トムセン)テストの陽性は、テニス肘(上腕骨外側上顆炎)を疑う。方法は、握りこぶしにして手関節を背屈させ、検者が掌屈させようとする。

・中指伸展テストは、テニス肘(上腕骨外側上顆炎)を見る検査である。患者さんの中指を下に押し、患者さんはその逆に中指を上に持ち上げるようにした時、肘の外側に痛みが出るかを調べる。

1.× 長橈側手根伸筋の【起始】上腕骨外側縁、外側上顆および外側上腕筋間中隔、【停止】第2中手骨底の背面橈側、【作用】手関節の背屈、橈屈である。

2.〇 正しい。短橈側手根伸筋が最も関与している。なぜなら、短橈側手根伸筋は、バックハンド反復で腱付着部に過負荷(牽引+圧縮)を受けやすく、変性(腱症)や微小断裂を生じやすいため。

・短橈側手根伸筋の【起始】上腕骨外側上顆、橈骨輪状靭帯、総指伸筋との間の腱膜、【停止】第3中手骨底の背面橈側、【作用】手関節の背屈、橈屈である。

3.× 腕橈骨筋の【起始】上腕骨外側縁の下部、外側上腕筋間中隔、【停止】橈骨遠位下端、茎状突起、【作用】肘関節屈曲、回内位での回外、回外位での回内である。

4.× 回外筋の【起始】上腕骨外側上顆、尺骨の回外筋稜、肘関節包後面、橈骨輪状靭帯、【停止】橈骨上部外側面、【作用】前腕回外である。

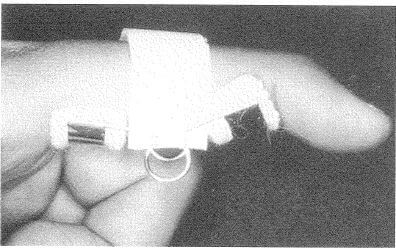

問題108.17歳の男子。野球部のキャッチャー。2週前に左示指をつき指したが、症状が軽く練習を継続していた。昨日、指の変形に気付き整形外科を受診し、装具固定を受け、DIP関節の自動屈曲運動を行うように指導を受けた。DIP関節の自動屈曲を行っている写真を下に示す。

考えられる損傷部位はどれか。

1.終止腱

2.中央索

3.深指屈筋腱

4.PIP関節掌側板

解答2

解説

・17歳の男子(野球部のキャッチャー)。

・2週前に左示指をつき指(症状が軽く練習継続)。

・昨日:指の変形に気付き、装具固定。

・指導:DIP関節の自動屈曲運動を行う。

・DIP関節の自動屈曲を行っている(写真の装具:PIP伸展スプリント)。

→本症例は、ボタンホール変形が疑われる。ボタン穴変形(ホール変形)は、MP関節過伸展、PIP関節屈曲、DIP過伸展、中央索の伸長・断裂が起こる。

1.× 終止腱の断裂の場合、槌指(マレットフィンガー)が生じる。DIP関節の自動屈曲運動は、症状が悪化するため指導しない。

・マレットフィンガーとは、槌指やハンマー指、ベースボールフィンガー、ドロップフィンガーのことである。DIP関節の過屈曲によりDIP関節の伸筋腱の断裂で起こる。DIP関節が曲がったままで痛みや腫れがあり、自動伸展は不能で、自分で伸ばそうと思っても伸びない。しかし、他動伸展は可能である。

【末節骨骨折・マレットフィンガーの分類】

Ⅰ型(腱断裂):終止腱の断裂

Ⅱ型(裂離骨折):終止腱の停止部での裂離骨折

Ⅲ型(関節内骨折):末節骨の背側関節面を含む骨折

2.〇 正しい。中央索は、考えられる損傷部位である。DIP関節の自動屈曲運動を行うことで、側索を背側へ戻し、定位置に戻り、PIP関節伸展の補助が期待できる。

・ボタンホール変形は、PIP関節の伸筋腱断裂(中央索の損傷)が原因となる。伸筋腱中央索の中節骨基部への付着部の断裂で引き起こされる腱断裂や脱臼、骨折、変形性関節症、関節リウマチで起こりえる。

3.× 深指屈筋腱の断裂の場合、ジャージー指(ジャージフィンガー)が生じる。

・ジャージー指とは、スポーツ中に相手の服(ジャージ)を強くつかんだときに起こるけがである。指を強く引っ張られることで、指を曲げる腱(深指屈筋腱)が骨から切れてしまう。すると、指の先を自分の力で曲げられなくなる。つまり、主所見は、DIP屈曲が不能である。

4.× PIP関節掌側板の断裂の場合、PIP関節背側脱臼が生じる。

・PIP関節背側脱臼とは、背側脱臼が多く、掌側板の断裂や中節骨基部掌側顆部骨折を伴う。簡単に整復された場合や裂離した骨片が大きくなく転位や回転がほとんどない場合は保存的に治療するが、それ以外は早期に手術を行う。長軸方向への牽引は整復障害を助長するため行わない。背側脱臼では、掌側板損傷を合併しやすい。

・掌側板とは、四角い線維軟骨性の板で、関節の掌側にひろがってその底部を形成している。停止部の厚さは2~3mmであるが、中枢に向かって薄くなり、弾力性のある膜状構造となっている。

問題109.21歳の男性。2か月前、ラグビーの試合中に右膝前面を強打したが試合はそのまま出場した。それ以降、右膝に軽い腫れや違和感があった。1週前から練習中に右膝後方に痛みが出現し、不安定感も出てきたので来所した。初検時、検者は患者を背臥位とし、図のような評価を行った。

検者が健側との比較目的でみているのはどれか。

1.下腿筋に萎縮

2.関節の腫脹

3.脛骨粗面の位置

4.膝蓋骨の不安定性

解答3

解説

・21歳の男性。

・2か月前:ラグビーの試合中に右膝前面を強打した。

・それ以降:右膝に軽い腫れや違和感。

・1週前:右膝後方に痛み、不安定感が出現。

・図の評価:後方落込徴候(サギング徴候)。

→後方落込徴候(サギング徴候)とは、後十字靭帯損傷の検査で、膝屈曲位での下腿の後方落ち込む現象のことを指す。後十字靭帯損傷の検査である。

1.× 下腿筋に萎縮は、健側と比較していない。なぜなら、筋萎縮は慢性期の二次的変化であるため。つまり、急性~亜急性において、萎縮は目立たない。

2.× 関節の腫脹より優先されるものが他にある。なぜなら、あえて背臥位で膝関節屈曲位で観察する必要はないため。また、本症例は、右膝後方に痛み、不安定感が出現していることから、腫脹の観察は優先度が低い。

3.〇 正しい。脛骨粗面の位置を検者が健側との比較目的でみている。なぜなら、本症例は、後十字靭帯損傷の損傷が疑われ、検査者は、後方落込徴候(サギング徴候)を見ているため。

4.× 膝蓋骨の不安定性は、健側と比較していない。膝蓋骨不安定性は、アプリヘンションサインを見る。膝蓋骨不安定性は、膝蓋骨を外側に偏位させることで検査する。繰り返しの脱臼や亜脱臼が続くと、合併症である膝蓋大腿関節の軟骨軟化症や変形性関節症に移行する。症状の繰り返しと受傷直後の膨隆、その後の膨隆消失は、膝蓋骨の一時的な脱臼とその後の自然還復を示している可能性がある。

問題110.21歳の男性。空手の試合中に左下腿前面を蹴られ、翌日、疼痛が増強したので来所した。軋轢音および介達痛は認められなかった。高度腫脹による皮膚光沢がみられ自発痛、筋の伸張時痛、感覚障害、運動障害が認められた。

搬送に際してまず行うべき処置はどれか。2つ選べ。

1.安静

2.冷却

3.圧迫

4.挙上

解答1・2

解説

・21歳の男性。

・空手の試合中:左下腿前面を蹴られた。

・翌日、疼痛が増強した。

・軋轢音および介達痛:認められなかった。

・高度腫脹による皮膚光沢がみられ、自発痛、筋の伸張時痛、感覚障害、運動障害が認められた。

→本症例は、軟部組織の損傷(打撲や挫傷)が疑われる。ただし、急性コンパートメント症候群に悪化させないよう処置が必要である。

・コンパートメント症候群とは、骨・筋膜・骨間膜に囲まれた「隔室」の内圧が、骨折や血腫形成、浮腫、血行障害などで上昇して、局所の筋・神経組織の循環障害を呈したものをいう。症状として6P【①pain(痛み)、②pallor(蒼白)、③paresthesia(知覚障害)、④paralysis(運動麻痺)、⑤pulselessiiess(末梢血管の拍動の消失)、⑥puffiniss(腫脹)】があげられ、それらを評価する。

1.〇 正しい。安静は、搬送に際してまず行うべき処置である。なぜなら、患部を動かすとさらに出血・腫脹が進み、筋内圧が上昇してコンパートメント症候群を悪化させるため。

2.〇 正しい。冷却は、搬送に際してまず行うべき処置である。なぜなら、冷却によって血管収縮を起こし、二次的な腫脹や出血を抑制できるため。

3.× 圧迫は行うべきではない。なぜなら、圧迫により筋区画内圧をさらに上昇させ、血流障害・神経障害を悪化させるため。一般的に、打撲による腫れは、皮下出血や炎症による一時的なもので、痛みはあるが指などを動かすことはでき、時間とともに軽快するのが特徴である。

4.× 挙上は行うべきではない。なぜなら、患肢を心臓より高く挙上すると静脈還流は改善するが、動脈灌流も低下し虚血を助長する可能性があるため。RICE処置は、打撲やねんざなどの軽い炎症・腫れの初期対応に使うが、コンパートメント症候群は緊急手術で減圧が必要な重症の循環障害である。一方、急性コンパートメント症候群の腫脹は、筋肉の中で圧が急激に上がり、我慢できないほどの強い痛みが続く。

RICE処置とは、①安静(Rest)、②冷却(Ice)、③圧迫(Compression)、③挙上(Elevation)することで、これらの頭文字をとったものである。

国試オタク

国試オタク