この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題31.反射検査で正しいのはどれか。

1.末梢神経障害では腱反射が亢進する。

2.乳児では健常児でもバビンスキー反射がみられる。

3.バビンスキー反射では足底を足の内縁に沿うようにこする。

4.下顎反射は口を閉じてオトガイ部に指を当てその上をハンマーで叩く。

解答2

解説

1.× 末梢神経障害では腱反射が、「亢進」ではなく低下(または消失)する。なぜなら、腱反射は「感覚神経 → 脊髄前角細胞 → 運動神経」という反射弓で成立するため。したがって、この経路のどこかが障害されると反射が伝わらなくなる。ちなみに、中枢神経障害(上位運動ニューロン障害)では抑制が効かなくなり、逆に反射は亢進する。

2.〇 正しい。乳児では健常児でもバビンスキー反射がみられる。なぜなら、乳児は錐体路が未発達で、中枢からの抑制が十分に働いていないため。

・バビンスキー反射とは、下肢の病的反射で、皮膚への刺激によって母趾がゆっくりと背屈すれば陽性(母趾現象または伸展足底反射)ときには他の4指が開く(開扇現象)。正常では足底反射より母趾屈曲が起こる。

3.× バビンスキー反射では足底を足の「内縁」ではなく外縁に沿うようにこする。「足底外側縁から母趾基部へ」刺激する。

・バビンスキー反射とは、下肢の病的反射で、皮膚への刺激によって母趾がゆっくりと背屈すれば陽性(母趾現象または伸展足底反射)ときには他の4指が開く(開扇現象)。正常では足底反射より母趾屈曲が起こる。

4.× 下顎反射は口を、「閉じて」ではなく軽く開けて、オトガイ部に指を当てその上をハンマーで叩く。

・下顎反射とは、軽く口を開かせて、下顎のオトガイ部に検者の左母指あるいは示指を当て、その指の上を叩打するものである。下顎が上昇すれば亢進。下顎反射は、【求心性神経】【遠心性神経】ともに三叉神経である。深部腱反射とは、ゴムハンマー等で腱を叩いた刺激に反応して起こる不随意かつ瞬間的な筋肉の収縮である。

問題32.甲状腺機能低下症にみられるのはどれか。

1.甲状腺腫

2.眼球突出

3.手指振戦

4.発汗過多

解答1

解説

橋本病とは、甲状腺に炎症が引き起こされることによって徐々に甲状腺が破壊され、甲状腺ホルモンの分泌が低下していく病気のことである。慢性甲状腺炎とも呼ばれる。甲状腺機能低下症になると、全身の代謝が低下することによって、無気力、疲れやすさ、全身のむくみ、寒がり、体重増加、便秘、かすれ声などが生じる。

1.〇 正しい。甲状腺腫は、甲状腺機能低下症にみられる。なぜなら、甲状腺機能低下症の原因の一つである橋本病(慢性甲状腺炎)では、甲状腺にリンパ球浸潤や線維化が生じ、腫大するため。

・甲状腺腫とは、首の前にある甲状腺が大きくふくらんで見える状態である。甲状腺は体の調子を整えるホルモンを作る臓器であるが、その働きが弱まる「甲状腺機能低下症」のときに、足りない分を補おうとして刺激され、大きくなることがある。

2~4.× 眼球突出/手指振戦/発汗過多は、甲状腺機能亢進症(特にバセドウ病)の所見である(※下参照)。

甲状腺機能亢進症(バセドウ病)の症状として、発汗や食欲亢進、体重減少、下痢、振戦、メルセブルグ3徴(眼球突出、甲状腺腫、頻脈)がみられる。放射線性ヨウ素内用療法は、バセドウ病(甲状腺機能亢進症)や甲状腺がんに対して行われる治療のひとつである。甲状腺機能亢進症では、放射性ヨウ素から放出されるベーター線で正常な甲状腺細胞を破壊し、甲状腺機能亢進症を改善させる。

【治療後1週間の注意事項】

・不要な放射性ヨウ素を早く体外に出すため十分に水分を摂る。

・排泄後、2度水を流す。尿の飛散による汚染を軽減させるため便座に座る。

・汗に少量の放射性ヨウ素が出るから入浴は最後に入る。

・可能ならば1人で寝る。

・唾液や体液にごく少量の放射性ヨウ素が出るからキスやセックスを避ける。

・子供との親密に接触(距離1m以内)すること、近くで長時間過ごすこと(添い寝など)などは避ける。

問題33.血清アミラーゼが上昇する疾患はどれか。

1.胃炎

2.肝硬変

3.急性膵炎

4.逆流性食道炎

解答3

解説

アミラーゼは、主に膵臓と唾液腺で産生される消化酵素である。

1.× 胃炎とは、胃の粘膜が炎症を起こしている病気である。胃炎の症状として、「心窩部痛」「吐き気」「食欲不振」がみられる。

2.× 肝硬変とは、B型・C型肝炎ウイルス感染、多量・長期の飲酒、過栄養、自己免疫などにより起こる慢性肝炎や肝障害が徐々に進行して肝臓が硬くなった状態をいう。 慢性肝炎が起こると肝細胞が壊れ、壊れた部分を補うように線維質が蓄積して肝臓のなかに壁ができる。

3.〇 正しい。急性膵炎は、血清アミラーゼが上昇する疾患である。なぜなら、膵炎により膵管が閉塞し、膵酵素(アミラーゼやリパーゼ)が血中に逸脱するためである。特に発症早期に血清アミラーゼが急上昇することが多い。

4.× 逆流性食道炎とは、胃の内容物(主に胃酸)が食道に逆流することにより、食道に炎症を起こす病気である。したがって、原因は、胃液の食道への逆流である。様々な要因があげられ、加齢・食事の内容・肥満・姿勢などによって、食道を逆流から守る仕組みが弱まるか、胃酸が増えすぎることで胃液が逆流するために起こる。

急性膵炎とは、膵臓の突然の炎症で、軽度のものから生命を脅かすものまであるが、通常は治まる。主な原因は、胆石とアルコール乱用である。男性では50歳代に多く、女性では70歳代に多い。症状として、飲酒・過食後に左上腹部痛・心窩部痛が発症する。悪心・嘔吐、悪寒、発熱、背部への放散痛もみられ、腹痛はアルコールや脂質の摂取で増悪する。

検査:膵臓の炎症・壊死により膵臓由来の消化酵素(アミラーゼとリパーゼの血中濃度)が上昇する。

【治療】

軽症例:保存療法(禁食、呼吸・循環管理、除痛 等)

重症例:集中治療[臓器不全対策、輸液管理、栄養管理(早期経腸栄養)、感染予防、腹部コンパートメント症候群対策]

(※参考:「急性膵炎」MSDマニュアル家庭版より)

問題34.慢性閉塞性肺疾患の特徴はどれか。

1.初発症状は胸痛である。

2.病因の多くはたばこ煙である。

3.マイコプラズマ肺炎に引き続いて起こる。

4.ツベルクリン反応が強陽性に出る。

解答2

解説

慢性閉塞性肺疾患(COPD)の最大の原因は喫煙であり、喫煙者の約20%がCOPDを発症する。慢性閉塞性肺疾患とは、以前には慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれてきた病気の総称である。他の特徴として、肺の過膨張、両側肺野の透過性亢進、横隔膜低位、横隔膜の平低化、滴状心などの特徴が認められる。進行性・不可逆性の閉塞性換気障害による症状が現れる。

増加:残気量・残気率・肺コンプライアンス・全肺気量・PaCO2

減少:一秒率・一秒量・肺活量・肺拡散能・PaO2

1.× 初発症状は、「胸痛」ではなく咳や痰、労作時の呼吸困難である。ちなみに、胸痛が初発症状であるのは、気胸、心疾患(狭心症)などでみられる。

2.〇 正しい。病因の多くは、たばこ煙である。なぜなら、たばこ煙に含まれる有害物質が慢性的に気道と肺胞に炎症を起こし、細気管支の閉塞や肺胞壁の破壊(肺気腫)を引き起こすため。慢性閉塞性肺疾患(COPD)の最大の原因は喫煙であり、喫煙者の約20%がCOPDを発症する。

3.× 必ずしも、マイコプラズマ肺炎に引き続いて起こるとはいえない。なぜなら、慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、慢性的な気道炎症と肺胞破壊が本態であるため。マイコプラズマ肺炎は一過性の感染症であり、感染症の後遺症として発症するわけではない。

4.× ツベルクリン反応が強陽性に出るのは、「肺結核」である。なぜなら、ツベルクリン反応は結核菌の既感染やBCG接種による免疫反応をみるものであるため。

・ツベルクリン反応とは、Ⅳ型アレルギーの反応を利用した検査である。細胞性免疫を司るTリンパ球と抗原物質であるツベルクリンとの特異的結合によって発赤などが起こる反応である。結核菌から精製した抗原を皮内投与し、接種部位に出現する発赤・硬結の直径を48時間後に測定して、感染を診断する検査である。結核に罹患している患者では、結核菌の成分(抗原)で感作されたT細胞(Tリンパ球)がすでに体内に存在しているため、投与した抗原に反応してサイトカイン放出と細胞性免疫により、発赤・硬結が出現する。

問題35.大動脈弁狭窄症で正しいのはどれか。

1.胸痛が起こることはない。

2.聴診で収縮期逆流性雑音を聴取する。

3.心エコー検査で大動脈弁に逆流を認める。

4.動脈硬化による弁の石灰化により起こることが多い。

解答4

解説

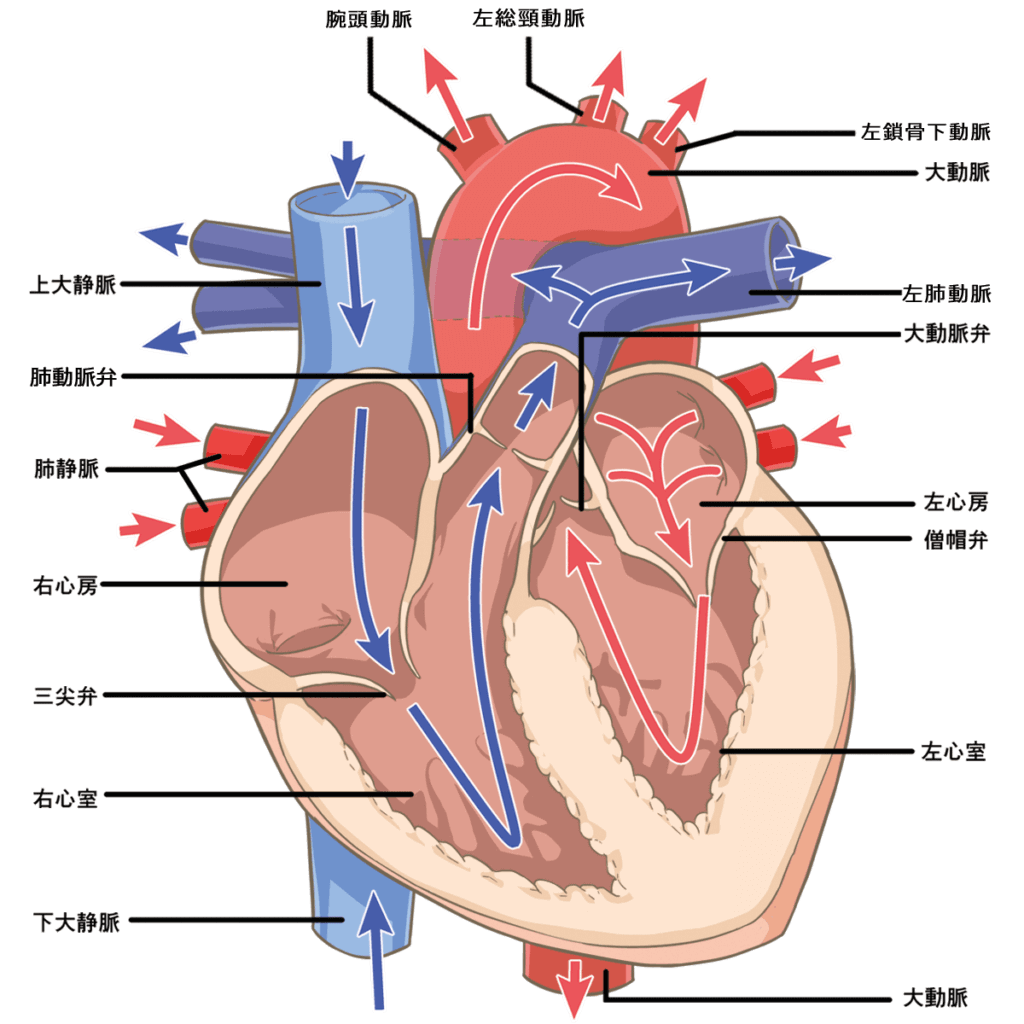

大動脈弁狭窄症とは、心臓の左心室と大動脈を隔てている弁の動きが悪くなり、全身に血液を送り出しにくくなる状態になる疾患である。近年、原因は加齢や動脈硬化が原因である割合が増えてきている。

1.× 胸痛が「主症状である」。なぜなら、大動脈弁が狭くなると左室から全身への血流が制限され、左室は圧負荷によって肥大し、心筋への酸素需要が増加し、供給不足となり狭心症様の胸痛が出現するため。

・大動脈弁狭窄症の三大症状は「労作時呼吸困難・狭心痛・失神」である。

2.× 聴診で「収縮期逆流性雑音」ではなく収縮期駆出性雑音を聴取する。なぜなら、大動脈弁狭窄症では、血液が狭い弁口を通過する際に乱流を生じるため。ちなみに、逆流性雑音は、大動脈弁閉鎖不全症(大動脈弁逆流症)で聴取される。大動脈弁閉鎖不全症とは、心臓の出口である大動脈弁の閉まりが悪くなり、心臓から大動脈に押し出された血液が再び心臓内に逆流する病気である。

3.× 心エコー検査で大動脈弁に逆流を認めるのは、「大動脈弁閉鎖不全症」である。

・大動脈弁閉鎖不全症とは、心臓の出口である大動脈弁の閉まりが悪くなり、心臓から大動脈に押し出された血液が再び心臓内に逆流する病気である。

4.〇 正しい。動脈硬化による弁の石灰化により起こることが多い。なぜなら、加齢や動脈硬化により、弁尖にカルシウムが沈着し、弁が硬化・狭窄するため。

(※図引用:「看護roo!看護師イラスト集」より)

国試オタク

国試オタク