この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題96.肘部のスポーツ傷害で正しいのはどれか。

1.外側側副靭帯損傷は肘関節の外転強制により発生する。

2.内側側副靭帯損傷の多くは前斜走線維の損傷である。

3.野球肘は外側型が大部分を占める。

4.離断性骨軟骨炎は野球肘の内側型でみられる。

解答2

解説

1.× 外側側副靭帯損傷は、肘関節の「外転」ではなく内反強制により発生する。なぜなら、外側側副靭帯は、肘関節の内反方向(体幹方向)の安定性を担っているため。※肘関節において、外転・内転という表記はしない。

2.〇 正しい。内側側副靭帯損傷の多くは、前斜走線維の損傷である。なぜなら、前斜走線維は、肘の外反を主に制動する役割を持つため。ちなみに、内側側副靭帯は、前斜走線維・後斜走線維・縦走線維で構成され、後斜走線維は、肘関節屈曲位での肘関節の安定性に寄与し、縦走線維は、前斜走線維と後斜走線維とを結び、さらに強固な制動に寄与する。

3.× 野球肘は、「外側型」ではなく内側型が大部分を占める。なぜなら、野球の投球動作では、ボールを投げる瞬間に肘の内側が強く引き伸ばされ、外側が押しつぶされるような力(外反ストレス)がかかるため。

・野球肘とは、成長期にボールを投げすぎることによって生じる肘の障害のことである。肘関節の外反ストレスにより、内側側副靭帯が損傷しやすい。内側側副靭帯は、3つ靭帯(前斜走靭帯、後斜走靭帯、横走靭帯)で、肘の外側からのストレス(外反ストレス)に抵抗することで、関節の内側部分が開きすぎるのを防ぐ。内側上顆から起始しており、靭帯の走行と比較的似ている筋を強化することによって靭帯の運動制限作用を補助することができる。

4.× 離断性骨軟骨炎は、野球肘の「内側型」ではなく外側型でみられる

【野球肘の分類】

①内側型は、内側側副靭帯や内側上顆骨軟骨障害。

②外側型は、離断性骨軟骨炎など。

③後方型は、肘頭骨端線障害、インピンジメント症候群など。

離断性骨軟骨炎とは、血流が悪くなることによって軟骨の下にある骨(軟骨下骨)が壊死し、膝関節の軟骨の一部が骨ごと剥がれてしまう病気である。これを、関節遊離体といい(関節ねずみともいい)、肘や膝などの関節部分にある骨や軟骨がはがれ落ち、関節内を動き回る物をいう。これが膝関節内に浮遊すると、嵌頓症状を引き起こす可能性があり、ロッキングは、膝が一定の角度で屈伸不能(特に完全伸展不能)になることである。原因として、半月板損傷後や関節遊離体などが断裂し、顆間窩に挟まれることによって生じる。

問題97.筋起始部の病変で陽性になるのはどれか。

1.チェアーテスト

2.ルドルフ徴候

3.トンプソンテスト

4.ナウマン徴候

解答1

解説

1.〇 正しい。チェアーテストは、筋起始部の病変で陽性になる。

・Chairテストの陽性は、テニス肘(上腕骨外側上顆炎)を疑う。方法は、患者さんに肘関節伸展位のまま手で椅子を持ち上げてもらう。

2.× ルドルフ徴候とは、大腿骨の小転子が腸腰筋の収縮によって引きちぎられる「裂離骨折」をしたときに起こる徴候である。イスなどに座ったときに、膝関節以上に足を上げることができなくなるが、あおむけになった場合は可能となる所見である。

3.× トンプソンテストは、アキレス腱断裂を診るテストである。患者さんに立て膝をついてもらい、膝を90度曲げ、ふくらはぎを握る。足首より下の部分が動かなければ、陽性となる。

4.× ナウマン徴候とは、距骨骨折で生じる症状であり骨片が足関節後方に転位した際に、長母指屈筋腱を圧迫して腱には牽引力が働き第1足指が直角に屈曲する所見である。

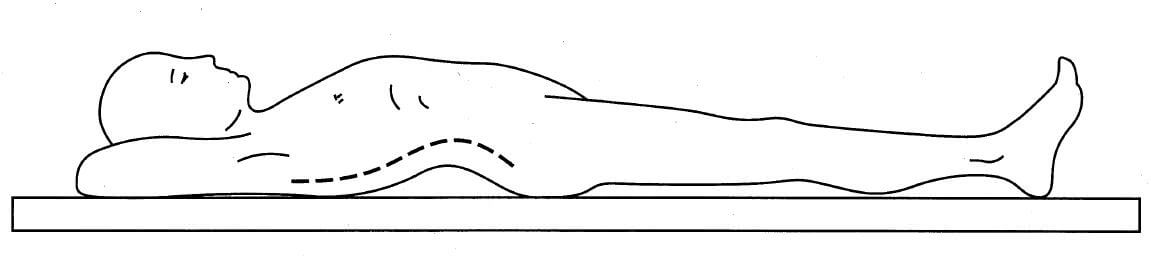

問題98.背臥位で図のような脊柱の彎曲を観察した。

考えられる要因はどれか。

1.腹直筋の短縮

2.腸腰筋の短縮

3.上殿神経の麻痺

4.大腿神経の麻痺

解答2

解説

1.× 腹直筋の短縮は考えにくい。なぜなら、腹直筋が短縮している場合、体幹屈曲位となるため。

2.〇 正しい。腸腰筋の短縮がもっとも考えられる。図は、腰椎前彎している。腸腰筋(特に大腰筋)が短縮することで、腰椎前彎がみられる。これは、大腰筋が腰椎に付着しているためである。

・腸腰筋とは、①腸骨筋と②大腰筋の2筋からなる筋肉である。

①腸骨筋:【起始】腸骨窩全体、【停止】大腿骨の小転子、【作用】股関節屈曲、外旋、【神経】大腿神経

②大腰筋:【起始】第12胸椎~第4腰椎の椎体と椎間円板、すべての腰椎の肋骨突起、第12肋骨、【停止】大腿骨の小転子、【作用】股関節屈曲、【神経】腰神経叢の枝

3.× 上殿神経の麻痺は、股関節の外転に働く筋の支配神経である。

上殿神経は、①中殿筋、②小殿筋、③大腿筋膜張筋を支配する。

4.× 大腿神経の麻痺は、大腿~下腿の内側前面と下腿内側後面の感覚を支配する。運動として、主に膝関節伸展に寄与する。

問題99.半月板損傷で正しいのはどれか。

1.伸展した膝関節に回旋力が加わり発生する。

2.円板状半月に起因する損傷は小児に多い。

3.半月板前節の断裂が多い。

4.牽引アプライテストは診断に有用である。

解答2

解説

半月板とは、膝関節の大腿骨と脛骨の間にある板で、内側・外側にそれぞれがある。役割として衝撃吸収と安定化をはたす。損傷した場合、膝の曲げ伸ばしの際に痛みやひっかかりが起こる。重度の場合は、膝に水(関節液)がたまったり、急に膝が動かなくなる「ロッキング」が起こり、歩けなくなるほど痛みが生じる。

1.× 「伸展」ではなく屈曲した膝関節に、回旋力が加わり発生する。なぜなら、膝関節屈曲位+回旋ストレスで、半月板に大きな力が集中するため。半月板の一部が骨の間に挟まれたり、ねじれて裂けたりする。

2.〇 正しい。円板状半月に起因する損傷は、小児に多い。なぜなら、円板状半月は、解剖学的に通常より広く厚いため。したがって、膝の動きに追従しにくく、摩耗や断裂を起こしやすい。

・半月板の形状には2つのタイプがあり、内側半月板はC字型で、外側半月板はより円板状である。

3.× 半月板は、「前節」ではなく後節の断裂が多い。特に、内側半月板の後節は、関節包や靱帯と強固に結合しており動きが少ないため、ひねりなどの力が加わると逃げ場がなく裂けやすい。一方、前節は比較的動きやすく、損傷は少ない。

4.× 牽引アプライテストは診断に有用「とはいえない」。なぜなら、牽引アプライテストは、側副靭帯損傷を疑う検査であるため。アプレー圧迫テストが、半月板損傷を疑う。アプレー牽引テストは、うつ伏せで膝を90°屈曲し、大腿部を検者の膝で固定する。下腿を上方に引っ張り上げて膝の関節包を緊張させ、疼痛が誘発されると陽性である。

問題100.シンスプリントで誤っているのはどれか。

1.扁平足は発症要因の一つである。

2.脛骨の中央以下で内後側縁に圧痛がみられる。

3.足関節底屈抵抗運動で疼痛が増強する。

4.発症後3週で仮骨の形成がみられる。

解答4

解説

シンスプリント(脛骨過労性骨膜炎)とは、脛骨に付着している骨膜(筋肉)が炎症している状態である。運動中や運動後にすねの内側に痛みが出る。超音波にて治療を行う際は、下腿中央から遠位1/3部の脛骨後内方、前脛骨筋部、骨間膜などに照射する。

1.〇 正しい。扁平足は発症要因の一つである。足の裏のアーチ(いわゆる土踏まず)は着地によって地面から受ける衝撃を和らげるクッションのような役割を果たしている。土踏まずのない扁平足の人は地面からの衝撃がダイレクトに伝わるため、シンスプリントになりやすい。

2.〇 正しい。脛骨の中央以下で、内後側縁に圧痛がみられる。なぜなら、後脛骨筋やヒラメ筋の牽引部位がこの領域に集中し、繰り返しの牽引ストレスで骨膜炎を起こすため。

3.〇 正しい。足関節底屈抵抗運動で疼痛が増強する。なぜなら、シンスプリントは、後脛骨筋やヒラメ筋の牽引による骨膜炎であるため。

4.× 発症後3週で、仮骨の形成がみられる「ものではない」。なぜなら、シンスプリントは骨膜炎であるため。仮骨形成は骨折治癒過程の所見である。

国試オタク

国試オタク