この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問91 脱臼と症状の組合せで誤っているのはどれか。

1.膝関節前方脱臼:膝関節伸展位

2.ショパール関節外側脱臼:内反足様変形

3.リスフラン関節背側脱臼:尖足位変形

4.第1趾背側脱臼:Z字型変形

答え.2

解説

1.〇 正しい。膝関節前方脱臼:膝関節伸展位

膝関節前方脱臼とは、大腿骨が脛骨の後方に、逆に脛骨が大腿骨の前方に逸脱しているものをいう。つまり、通常、膝が過伸展された際に発生する。

2.× ショパール関節外側脱臼は、「内反足」ではなく外反足(扁平足)様変形となる。

ショパール関節とは、横足根関節ともいい、踵骨—距骨—舟状骨—立方骨の間の関節のことである。ショパール関節脱臼の原因として、自転車やバイク事故など高エネルギー長い力、前足部に内・外転力が作用して生じる。多くは不全脱臼となる。ほとんどの場合、他の足根骨や中足骨などの骨折を合併する。

3.〇 正しい。リスフラン関節背側脱臼:尖足位変形

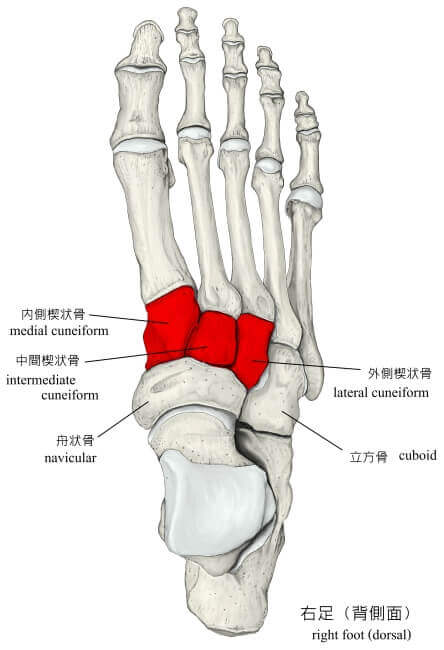

リスフラン関節とは、足根中足関節ともいい、3つの楔状骨(内側・中間・外側楔状骨)—立方骨—中足骨で構成する関節のことである。リスフラン関節損傷の原因として、前足部に捻転力などの外食が加わった時に生じる。

4.〇 正しい。第1趾背側脱臼:Z字型変形

Z字型変形とは、文字通り視覚的には趾がZ字型に見える変形のことである。足の第1MP関節脱臼は、大抵の場合、外力により発生する。関節脱臼により、関節を固定する靭帯が引き伸ばされることが原因で起こる。

問92 外傷性顎関節捻挫と鑑別を要する顎関節症はどれか。

1.Ⅰ型

2.Ⅱ型

3.Ⅲ型

4.Ⅳ型

答え.2

解説

Ⅰ型(咀嚼筋障害):咀嚼筋障害を主徴候としたもの。

Ⅱ型(関節包・靭帯障害):円板後部結合組織・関節包・靭帯の慢性外性病変を主徴候としたもの。

Ⅲ型(顎関節内障):関節円板の異常を主徴候としたもの。

Ⅳ型(変形性顎関節症):進行性病変を主徴としたもの。

Ⅴ型(精神的因子):上記のⅠ~Ⅳ型のいすれにも分類されないもの。顎関節部の違和感、咀嚼器官にみられる不定愁訴。

1.× Ⅰ型は、咀嚼筋障害を主徴候としたものである。顎運動時の咀嚼筋群の疼痛や圧痛がみられる。

2.〇 正しい。Ⅱ型は、外傷性顎関節捻挫と鑑別を要する顎関節症である。なぜなら、Ⅱ型は円板後部結合組織・関節包・靭帯の慢性外性病変を主徴候としたものであるため。したがって、これらは外傷による捻挫でみられる症状と臨床的に重なる部分があるため、鑑別診断が求められる。

3.× Ⅲ型は、関節円板の異常を主徴候としたものである。顎関節内障である。

4.× Ⅳ型は、顎関節症の分類で単純エックス線上、骨硬化像がみられる。退行性病変を主徴候とした病態で、その主病変部位は関節軟骨、関節円板、滑膜、下顎頭、下顎窩にあり、その病理変化は軟骨破壊、肉芽形成、骨吸収、骨添加である。

問93 肋間筋損傷の特徴的な所見はどこか。

1.介達痛

2.腫脹

3.内出血

4.運動痛

答え.4

解説

肋間筋損傷とは、胸の損傷の中で最も多く発生する損傷で肋骨と肋骨の間にある内・外肋間筋などの筋肉の肉離れすることである。原因として、筋肉が疲労したあげく無理にひねった場合になりやすい。症状として、①圧痛、②寝返り・起き上がりに痛み、③くしゃみ、咳、深呼吸により疼痛、④重度では患部に圧痛・腫れなどがみとめられる。治療として、軽度のものはバンドで固定して微弱電流(マイクロカレント)やレーザー治療のコンビネーションなどを用い、約1週間程度で治癒する。

1.× 介達痛より特徴的な所見がある。なぜなら、原因として、筋肉が疲労したあげく無理にひねった場合になりやすいため。ちなみに、介達痛とは、 軸圧痛ともいい、骨折の患部から離れた場所を刺激した際、患部に生じる痛みのことである。介達痛は骨折だけでなく、骨や骨周囲の炎症、腫瘍、半月板や関節軟骨といった関節内構成物の損傷などでも認めることがある。

2~3.× 腫脹/内出血より特徴的な所見がある。なぜなら、肋間筋は肋骨に囲まれているため、損傷しても目立った腫脹(腫れ)は出にくいため。ただし、重度では患部に圧痛・腫れなどがみとめられる。

4.〇 正しい。運動痛は、肋間筋損傷の特徴的な所見である。なぜなら、筋肉は運動に関与するため。肋間筋は呼吸や体幹の動きに大きく関与しており、損傷部位が収縮する際に強い痛みが生じる。例えば、深呼吸や咳、体をひねる動作など、胸郭や肋間筋が動くときに痛みが増強するため、患者はこれらの動作で痛みが発生する。

問94 胸骨骨折で多いのはどれか。

1.縦骨折

2.横骨折

3.斜骨折

4.複合骨折

答え.2

解説

胸骨骨折とは、野球の球が飛んできて前胸部にあたる、あるいは車の運転中に事故にあい、ハンドルに前胸部を強く打ちつけるなど、強い圧力が前胸部の中央部にかかって起こる骨折のことをいう。 骨折の中では、比較的まれなものだが、胸骨の裏には心臓があるため、心臓の損傷や心破裂が起こる場合もある。

1.× 縦骨折とは、骨の長軸に並行に骨折線が入っているものである。

2.〇 正しい。横骨折は、胸骨骨折で多い。なぜなら、胸骨が衝撃を直接受け、その力が主に一方向に集中するため。ちなみに、横骨折とは、骨折線が骨の長軸方向に対してほぼ垂直に入る骨折のことである。一方、斜骨折とは、骨の長軸に対して骨折線(骨折部に生じる亀裂)が斜めに入っているものをいう。

3.× 斜骨折とは、骨の長軸に対して骨折線(骨折部に生じる亀裂)が斜めに入っているものをいう。

4.× 複合骨折とは、1本の骨が2カ所以上の方向に複雑な形で折れてしまった骨折のことをいう。形によって、さらに3つの種類に分岐され、T字状骨折、Y字状骨折、骨片骨折がある。

問95 関連痛で正しい組合せはどれか。

1.上腕骨外側上顆炎:示指伸筋

2.上腕骨内側上顆炎:尺側手根屈筋

3.ステナー損傷:母指対立筋

4.ばね指:短母指屈筋

答え.2

解説

関連痛とは、神経線維の走行の関係で生じる痛みである。つまり、原因とは離れた部位に感じる痛みである。心筋梗塞では左肩・上腕部痛などとして自覚される。

1.× 上腕骨外側上顆炎:示指伸筋

・上腕骨外側上顆炎とは、テニス肘ともいい、手首を伸ばす筋肉に炎症が起こる病気である。はっきりした原因は不明であるが、主に手首を伸ばす筋肉に負担がかかることが関係していると考えられている。主な症状は、肘の外側から前腕の辺りに痛みである。手関節伸筋腱の付着部(主に短橈側手根伸筋の付着部)が炎症している。上腕骨外側上顆には、回外筋、長・短橈側手根伸筋、尺側手根伸筋、総指伸筋、小指伸筋など付着する。

・示指伸筋の【起始】尺骨後面下部、前腕骨間膜背面、【停止】第2指の指背腱膜である。

2.〇 正しい。上腕骨内側上顆炎:尺側手根屈筋

・上腕骨内側上顆炎とは、フォアハンドテニス肘ともいい、前腕屈筋群の腱付着部症で『ゴルフ肘』『野球肘』とも呼ばれるが、頻度は外側型に比べ多くない。前腕屈筋群、伸筋群は手首や指の動きに非常に関係があり、手首や指の使い過ぎがテニス肘の原因となる。

・尺側手根屈筋の【起始】上腕頭:内側上顆と前腕筋膜、尺骨頭:肘頭から尺骨中部までの後縁、【停止】豆状骨、豆鉤靭帯、豆中手靭帯、有鉤骨、第5中手骨底、【作用】手関節の掌屈、尺屈、【支配神経】尺骨神経である。

3.× ステナー損傷:母指対立筋

・ステナー障害とは、靭帯の断端が反転して、母指内転筋腱膜の下に挟まっている状態を指す。ステナー障害を発症すると治癒不能となってしまうため靭帯縫合術を行う。靱帯再建術とは、切れた靭帯の代わりの腱を、自分の膝の裏から移植する手術である。

・母指対立筋の【起始】大菱形骨結節と屈筋支帯、【停止】第1中手骨の橈側縁、【作用】母指対立、【支配神経】正中神経である。

4.× ばね指は、「短母指屈筋」ではなく深指屈筋や浅指屈筋が関与する。

・弾発指(ばね指)とは、指を曲げて伸ばそうとしたときに、弾くようなバネに似た動きをする状態のことである。ばね指は、指を曲げるのに必要な腱や腱鞘に炎症が起こり、腱鞘炎が悪化することで発症する。特に手指を使いすぎていたり、スポーツをしたりしているとかかりやすいといわれている。

・短母指屈筋の【起始】浅頭:屈筋支帯の橈側部、深頭:大小菱形骨、有頭骨、第2中手骨底、【停止】種子骨、母指基節骨である。ちなみに、【作用】母指基節骨屈曲、【神経】浅頭:正中神経

国試オタク

国試オタク