この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問96 成人で発症するのはどれか。

1.パンナー(Panner)病

2.キーンベック(Kienbock)病

3.フライバーグ(Freiberg)病

4.セーバー(Sever)病

答え.2

解説

1.× パンナー(Panner)病とは、肘関節(特に上腕骨小頭)に発生する小児(特に5~10歳)の骨端症である。

2.〇 正しい。キーンベック(Kienbock)病は、成人で発症する。Kienböck病(キーンベック病:月状骨軟化症)とは、月状骨がつぶれて扁平化する病気をいう。月状骨は手首(手関節)に8つある手根骨の1つでほぼ中央に位置している。月状骨は、周囲がほぼ軟骨に囲まれており血行が乏しいため、血流障害になり壊死しやすい骨の1つである。10~50歳代、男性、大工など手をよく使う人に好発する。治療は、初期では装具固定、進行例では手術療法を検討する。

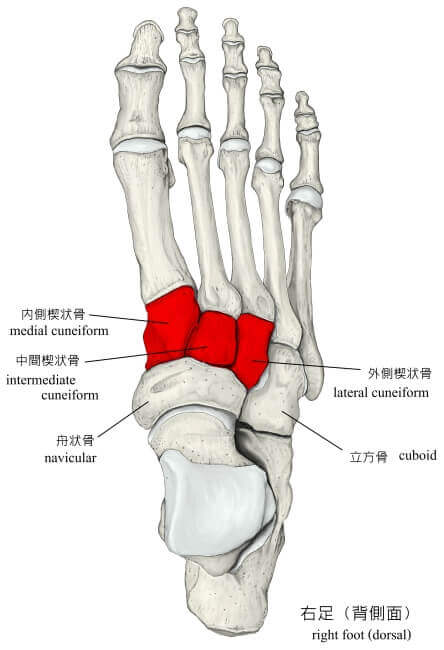

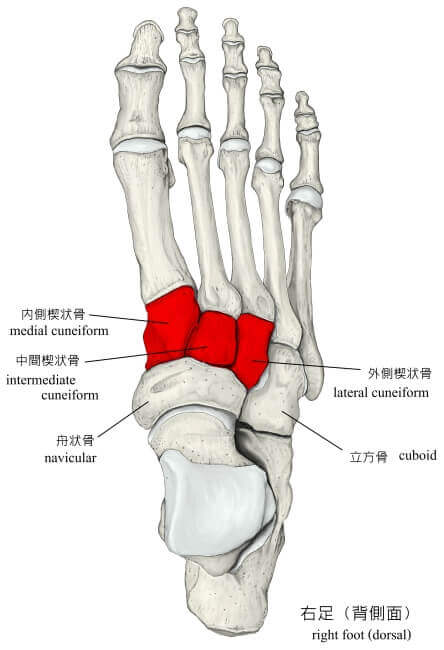

3.× フライバーグ(Freiberg)病とは、中足骨頭に阻血性骨壊死が起きる疾患である。骨幹端および成長板の微小外傷によって生じる。阻血性骨壊死により中足骨頭が扁平化する。第2中足骨頭が侵されることが最も多い。痛みは荷重負荷で最も顕著となる。診断はX線により確定する。治療法としては、コルチコステロイド注射、固定、矯正器具などがある。

4.× セーバー(Sever)病は、踵骨骨端部に生じる骨端症である。

問97 非外傷性腓骨筋腱脱臼で誤っているのはどれか。

1.足関節の内返しで発生する。

2.長腓骨筋腱が外果の前方へ移動する。

3.上腓骨筋支帯の欠損がある。

4.腓骨筋腱溝の形成不全がある。

答え.1

解説

腓骨筋腱脱臼とは、足関節をひねることで腓骨筋腱が本来の位置からずれて、くるぶしの上に乗り上げた状態をいう。スキーで足を板に固定されている状態で足首をひねったり、サッカー・バスケットボールでの切り返し動作時に足を地面に固定した状態で足首をひねったりしたときなどに発生する。初回脱臼時には、4~6週間のギプス固定を行なうが、ギプス固定による治癒率は約50%といわれているため、早期にスポーツ復帰を望む場合には手術することもある。

1.× 足関節の「内返し」ではなく外返しで発生する。なぜなら、腓骨筋は、主に、足関節底屈、外返しに作用するため。腓骨筋が収縮し、腱に緩みが出てきたところで、腓骨筋腱が本来の位置からずれ発症する。

2.〇 正しい。長腓骨筋腱が外果の前方へ移動する。

3.〇 正しい。上腓骨筋支帯の欠損がある。

4.〇 正しい。腓骨筋腱溝の形成不全がある。

これらは、非外傷性腓骨筋腱脱臼の特徴である。

・腓骨筋腱支帯とは、バンドのような支持組織で腓骨筋腱を外果の後方に留めておく。

・腓骨筋腱溝とは、足関節の外果の後方を走る腓骨筋腱が通る溝である。

腓骨筋とは、腓骨から足の指にかけて(下腿外側)に付いている筋肉である。主に、足関節底屈、外返しに作用する。

・長腓骨筋の【起始】腓骨頭、腓骨体外側面の上半、一部は筋膜と前下腿筋間中隔、【停止】第1,2中足骨底、内側楔状骨である。

・短腓骨筋の【起始】腓骨外側面、前下腿筋間中隔、【停止】第5中足骨粗面である。

・第三腓骨筋の【起始】前下腿筋間中隔の下部、腓骨の前縁、【停止】第5中足骨底背側である。

問98 足関節内返し強制による前距腓靭帯損傷で正しいのはどれか。

1.疼痛や腫脹の程度と損傷程度は比例する。

2.足関節底屈位に比べ足関節直角位での内反強制で疼痛が増強する。

3.外果と第5中足骨基部を結ぶ線の中点から2横指前方に圧痛がみられる。

4.重症例では距骨の前方引き出し症状が見られる。

答え.4

解説

前距腓靱帯とは、足関節の外側に付着し、内がえし方向の捻挫を防いでいる。したがって、外返しに働く筋群を強化することで、足関節内反傾向を回避することができる。

1.× 必ずしも、疼痛や腫脹の程度と損傷程度は比例するとはいえない。なぜなら、疼痛は自覚的なものであり、個人差があるため。また、軽度の損傷でも局所神経の刺激などにより強い疼痛を認める場合もある。

2.× 逆である。「足関節直角位」に比べ「足関節底屈位」での内反強制で疼痛が増強する。なぜなら、前距腓靭帯は、足関節底屈位で最も緊張するため。したがって、足関節底屈位(緊張状態)での内反強制によって疼痛が増強する。

3.× 外果と第5中足骨基部を結ぶ線の中点から2横指前方に圧痛がみられるのは、「二分靭帯損傷」が疑われる。二分靭帯(Y靭帯)は、縦足弓の外側部を支持する。他にも外側の踵骨・立方骨・舟状骨を硬く締結する。つま先立ちやジャンプの着地で内反捻挫をした際に損傷を受ける。

4.〇 正しい。重症例では、距骨の前方引き出し症状が見られる。足関節の前方引き出しテストとは、前距腓靭帯の安定性を見る。足関節は軽度底屈位で、踵を包むようにして前方へ引き出す。陽性の場合、患側の距骨は健側と比較して前方へ引き出される。また距骨が亜脱臼するため、足を戻す際、患者の痛みの訴えとともに「カクッ」という動きを触知できる。

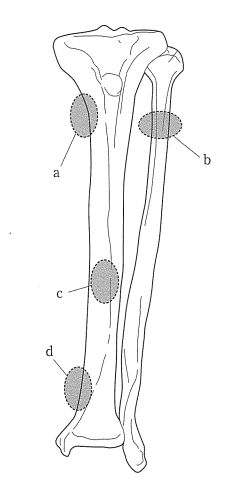

問99 下腿骨疲労骨折で難治なのはどれか。

1.a

2.b

3.c

4.d

答え.3

解説

疲労骨折とは、1回の大きな外傷でおこる通常の骨折とは異なり、骨の同じ部位に繰り返し加わる小さな力によって、骨にひびがはいったり、ひびが進んで完全な骨折に至った状態をいう。好発部位は、腰椎が半数以上を占める。次に、中足骨35%、脛骨27%、肋骨12%、腓骨9%、尺骨・大腿骨・足関節の内側がそれぞれ3%である。

1~2.4.× a/b/d/よりも下腿骨疲労骨折で難治な部位が他にある。

3.〇 正しい。c(脛骨中1/3)は、脛骨跳躍型疲労骨折の好発部位である。なぜなら、跳躍型疲労骨折は、血流が乏しく治癒が遅れやすいため。バスケットボールやバレーボールなどの跳躍動作の多い競技の選手に多く発生する。ちなみに、脛骨上1/3・脛骨下1/3は、脛骨「疾走型」疲労骨折の好発部位である。疾走型は、長距離走の選手など走ることの多い競技の選手に好発し、すねの骨の上1/3あるいは下1/3境界部付近に痛みが生じる。

偽関節とは、骨折部位の癒合がうまくいかず、骨折部が可動性を持つ状態のことである。偽関節が生じやすい部位は、①上腕骨解剖頸、②手の舟状骨、③大腿骨頸部、④脛骨中下1/3、⑤距骨である。ちなみに、開放骨折・粉砕骨折・整復後も離開が生じている骨折では、部位によらず骨癒合は遷延しやすい。

問100 ラウゲ・ハンセン分類で誤っているのはどれか。

1.回内・外転損傷

2.回外・内転損傷

3.回内・外旋損傷

4.回外・内旋損傷

答え.4

解説

Lauge-Hansenの分類とは、足部の肢位と距骨の動きにより、足関節果部骨折(脱臼骨折)の病態をまとめたものである。一つ目の用語が「足部の肢位」、二つ目が「下腿に対する距骨の動き」を示す。

①回外・外旋損傷:高頻度に見られ、前脛腓靱帯損傷に次いで外果のらせん骨折がおこる。重症になれば後果骨折、内果骨折も伴うことがある(三果骨折、Cotton骨折)。

②回内・外旋損傷:内果の横骨折が生じる。重症になれば、前脛腓靱帯損傷に次いで外果より高位の腓骨らせん骨折が生じ、後果骨折も生じることがある。

③回外・内転損傷:外果の横骨折が生じ、次いで内果の垂直方向に骨折線が入る骨折を生じる。

④回内・外転損傷:内果の横骨折が生じ、次いで外果の短い斜骨折が生じる。

1.〇 回内・外転損傷

2.〇 回外・内転損傷

3.〇 回内・外旋損傷

これらは、ラウゲ・ハンセン分類である(※上参照)

4.× 回外・内旋損傷は、ラウゲ・ハンセン分類ではない。

国試オタク

国試オタク