この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問66 タナ障害が発生しやすいのはどれか。

1.膝蓋上滑膜ヒダ

2.膝蓋下滑膜ヒダ

3.膝蓋内側滑膜ヒダ

4.膝蓋外側滑膜ヒダ

答え.3

解説

1~2.4.× 膝蓋上滑膜ヒダ/膝蓋下滑膜ヒダ/膝蓋外側滑膜ヒダ

これらよりタナ障害が発生しやすい部位が他にある。

3.〇 正しい。膝蓋内側滑膜ヒダは、タナ障害が発生しやすい。なぜなら、膝蓋内側滑膜ヒダ(タナ)は構造上分厚くなりやすく、膝の曲げ伸ばし時に大腿骨と擦れて炎症を起こしやすいため。ちなみに、滑膜ヒダ障害とは、膝関節の関節包内にあるひだ状の部分で、膝の屈伸時にクリック音を触知する特徴がある症状である。つまり、滑膜ヒダが膝関節内で引っかかり、嵌頓症状を引き起こす。ほかにも、運動時に疼痛や違和感を生じる。膝関節の膝蓋内側滑膜ヒダが屈伸運動時に膝蓋骨と大腿骨内側顆との間に挟まり機能的刺激を受けて肥厚する。内側滑膜ヒダは関節鏡で見ると棚のようにみえることから、タナ障害とも呼ぶ。

問67 ベネット(Bennett)損傷でみられないのはどれか。

1.肩関節の外旋可動域が減少する。

2.肩関節の外転・外旋で疼痛を生じる。

3.肩関節後方に圧痛がある。

4.投球時のコッキング期に疼痛を訴える。

答え.1

解説

Bennett損傷(ベネット損傷)とは、軟部組織損傷ともいい、投球動作により上腕三頭筋長頭や肩関節後方関節包に繰り返しの牽引力がかかり起こる骨膜反応である。野球暦の長い選手、特に投手に多く、上腕三頭筋長頭や後方下関節包の拘縮を合併する。炎症を伴うため、疼痛があるときは投球を中止し、初期は、冷罨法、固定、提肘により運動を制限する。疼痛軽減後は、ストレッチ運動や筋力強化訓練を行う。

1.× 肩関節の「外旋」ではなく内旋可動域が減少する。なぜなら、上腕三頭筋長頭や肩関節後方関節包の骨膜反応であるため。肩関節内旋により、肩の背側(肩関節後方関節包)が伸長されやすい。

2.〇 正しい。肩関節の外転・外旋で疼痛を生じる。なぜなら、肩の最大外旋位(コッキング期)で後方関節唇にストレスがかかるため。ベネット損傷では、投球動作などの外転・外旋時に肩後方の痛みを訴えることが多い。

3.〇 正しい。肩関節後方に圧痛がある。なぜなら、肩関節の後方関節唇(後下方)が損傷されるため。

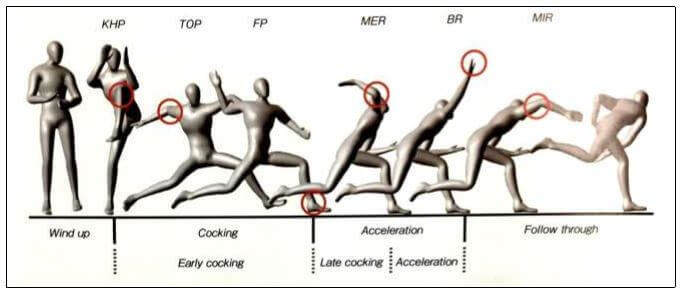

4.〇 正しい。投球時のコッキング期に疼痛を訴える。【コッキング期】は、腕を体の後ろで肩の外転・外旋が強調される。

問68 疲労骨折で正しいのはどれか。

1.主症状は患部の疼痛である。

2.病的状態が基盤に存在する。

3.1回の外力でも発生し得る。

4.上肢骨の発生頻度が高い。

答え.1

解説

疲労骨折とは、1回の大きな外傷でおこる通常の骨折とは異なり、骨の同じ部位に繰り返し加わる小さな力によって、骨にひびがはいったり、ひびが進んで完全な骨折に至った状態をいう。好発部位は、腰椎が半数以上を占める。次に、中足骨35%、脛骨27%、肋骨12%、腓骨9%、尺骨・大腿骨・足関節の内側がそれぞれ3%である。

1.〇 正しい。主症状は患部の疼痛である。初期には軽い痛みや不快感が運動中に現れることが多く、進行すると安静時にも痛みが生じる。

2.× 病的状態が基盤に存在するのは、病的骨折である。疲労骨折は、骨粗鬆症が基盤である。ちなみに、病的骨折とは、骨の病変による強度低下が基盤となって、通常では骨折を起こすとは考えられない軽微な外力で生じる。

3.× 1回の外力でも発生し得るわけではない。疲労骨折とは、1回の大きな外傷でおこる通常の骨折とは異なり、骨の同じ部位に繰り返し加わる小さな力によって、骨にひびがはいったり、ひびが進んで完全な骨折に至った状態をいう。

4.× 「上肢骨」ではなく腰椎の発生頻度が高い。好発部位は、腰椎が半数以上を占める。次に、中足骨35%、脛骨27%、肋骨12%、腓骨9%、尺骨・大腿骨・足関節の内側がそれぞれ3%である。

①完全骨折とは、骨が完全にぼきっと折れてしまっている状態である。一般的な骨折とはこの完全骨折を意味する。

②不全骨折とは、何らかの理由により骨が連続性を完全に失わない状態の骨折を指す。いわゆる骨にヒビが入っている状態である亀裂骨折や、緻密層以下の部分が離断しているにも関わらず骨膜に損傷がないため、外形的には変化が見られない骨膜下骨折などがこの不全骨折の典型例である。

問69 骨損傷における急性塑性変形で正しいのはどれか。

1.小児の長管骨にみられる。

2.骨挫傷が原因である。

3.骨軸に平行な骨折線を認める。

4.骨の海綿質部分に発生する。

答え.1

解説

1.〇 正しい。小児の長管骨にみられる。急性塑性変形とは、1974年にBordenらによって提唱されたもので、小児長管骨に弾性限界を超えるが、完全骨折には至らない程度の外力が加わったときに弯曲変形し、骨が元の形に戻ることができなくなった状態である(※参考:「小児下腿骨急性塑性変形の2例」著:松村宣政)。

2.× 「骨挫傷」ではなく骨に対する持続的な曲げ応力が原因である。ちなみに、骨挫傷とは、スポーツによる外傷や交通事故、関節同士がぶつかることなど外部からの衝撃が原因で骨内部に損傷をきたした状態である。不完全骨折までいかず、骨の内出血を起こしている状態である。

3.× 骨軸に平行な骨折線は「認められない」。なぜなら、骨が完全に折れずに変形するため、骨軸に平行な骨折線は見られません。

4.× 骨の「海綿質部分」ではなく緻密骨(皮質骨)に発生する。骨には、①外側(皮質骨)と②内側(海綿骨)がある。Havers管とは、骨の長軸方向に伸びている血管が通る管をいう。ちなみに、海綿骨にはハバース管が存在しない。Havers管を中心に同心円状に層をなし、骨単位となっている。

若木骨折は、骨の膜の内側で、筋状にひびが入っている状態である。小児によくみられる。若木を折り曲げたときのように、ポキッと折れず連続性が一部保たれた不完全骨折である。不全骨折とは、何らかの理由により骨が連続性を完全に失わない状態の骨折を指す。いわゆる骨にヒビが入っている状態である亀裂骨折や、緻密層以下の部分が離断しているにも関わらず骨膜に損傷がないため、外形的には変化が見られない骨膜下骨折などがこの不全骨折の典型例である。

問70 骨折の治癒機序で正しいのはどれか。

1.軟骨内骨化→血腫形成→結合織内骨化→リモデリング

2.血腫形成→結合織内骨化→軟骨内骨化→リモデリング

3.結合織内骨化→軟骨内骨化→血腫形成→リモデリング

4.血腫形成→軟骨内骨化→結合織内骨化→リモデリング

答え.2

解説

骨折の治癒過程において、「①炎症期→②仮骨形成期→③仮骨硬化期→④リモデリング期」となる。

①炎症期:骨折後2〜3日で活動のピークを迎える。骨折した人が経験する初期の痛みのほとんどがこの炎症によるものである。

②仮骨形成期:骨折後1週間が過ぎると骨芽細胞が活動し、1週間目から14週目ぐらいは仮骨が形成する時期である。仮骨とは、骨折した場合に折れたり欠損したりした骨の代わりに、新たにできる不完全な骨組織のことである。

③仮骨硬化期:8週間目から36週間目ぐらいにあたる。

④リモデリング期:硬化仮骨が患部の機能とともに回復に、本体の骨に吸収、添加作用していく時期である。これが20週目から52週目ぐらいにあたる。

1.× 軟骨内骨化→血腫形成→結合織内骨化→リモデリング

3.× 結合織内骨化→軟骨内骨化→血腫形成→リモデリング

4.× 血腫形成→軟骨内骨化→結合織内骨化→リモデリング

これらの順序は、骨折の治癒機序にはならない。

2.〇 正しい。血腫形成→結合織内骨化→軟骨内骨化→リモデリング

骨折後、まず血腫が形成され、次に結合織(軟骨)が形成され、骨組織に変わり、最後に骨のリモデリングが行われる。

国試オタク

国試オタク