この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問101 移植で誤っている組合せはどれか。

1.同系移植:二卵性双生児間の移植

2.自己移植:同じ生体内での移植

3.異種移植:種類の異なる動物間の移植

4.異系移植:遺伝子の異なる兄弟間の移植

答え.1

解説

1.× 二卵性双生児間の移植は、「同系移植」ではなく異系移植である。

・同系移植とは、一卵性双生児や近交系の動物どうしなど、遺伝学的に同一な個体間で組織の一部を移植することである。移植免疫による拒絶反応は起こらない。

・異系移植とは、同種内だが遺伝的に異なる個体間の移植のことである。

2.〇 正しい。自己移植:同じ生体内での移植

・自己移植とは、同じ個体の中で組織を移動させる場合のことをいう。典型例は、皮膚移植(自分の太ももから腕へ移植)や血管や骨の一部を自家組織として使う移植などがあげられる。

3.〇 正しい。異種移植:種類の異なる動物間の移植

・異種移植とは、異なる「種」の間での移植を指す。典型例は、ブタの臓器をヒトに移植、サルとヒトなど、種を超えた移植の場合に該当する。

4.〇 正しい。異系移植:遺伝子の異なる兄弟間の移植

・異系移植とは、同じ種の個体間であっても遺伝子が異なる場合の移植を指す。典型例は、人間同士の臓器移植(兄弟姉妹間、親子間、他人間)が該当する。

問102 ゴム腫の病理学的特徴で正しいのはどれか。

1.中心部に壊死はみられない。

2.泡沫細胞の集簇からなる。

3.好酸球浸潤が目立つ。

4.周囲に線維形成が豊富である。

答え.4

解説

ゴム腫とは、ゴムのような腫瘍のことをいい、ゴム腫は周りの細胞を破壊する。梅毒の経過晩期において、感染後3年以上を経過すると顕症梅毒としてゴム腫、梅毒によると考えられる心血管症状、神経症状、眼症状などが認められることがある。

1.× 中心部に壊死は「みられる」。ゴム腫のもっとも典型的な所見は、中心部に「乾酪様・ゴム様」と表現される壊死がみられる。その周囲を肉芽腫性の炎症が取り囲み、さらに外側には線維化が生じる。

2.× 泡沫細胞の集簇からなるのは、アテローム硬化や脂質沈着を伴う病変である。集簇とは、群がり集まることである(※読み:しゅうぞく)。泡沫細胞とは、マクロファージに脂質が蓄積した状態である。ちなみに、ゴム腫は壊死巣を中心として肉芽腫性炎症(特に形質細胞が多い)が特徴である。

3.× 「好酸球」ではなく形質細胞浸潤が目立つ。ゴム腫の病理学的特徴には、リンパ球、形質細胞、マクロファージの浸潤が含まれる。ちなみに、好酸球浸潤は主にアレルギー反応や寄生虫感染で見られる。

4.〇 正しい。周囲に線維形成が豊富である。ゴム腫のもっとも典型的な所見は、中心部に「乾酪様・ゴム様」と表現される壊死がみられる。その周囲を肉芽腫性の炎症が取り囲み、さらに外側には線維化が生じる。

問103 花粉症に関連するのはどれか。

1.アレルゲン特異的IgE抗体

2.免疫複合体の沈着

3.細胞性免疫反応

4.自己抗体

答え.1

解説

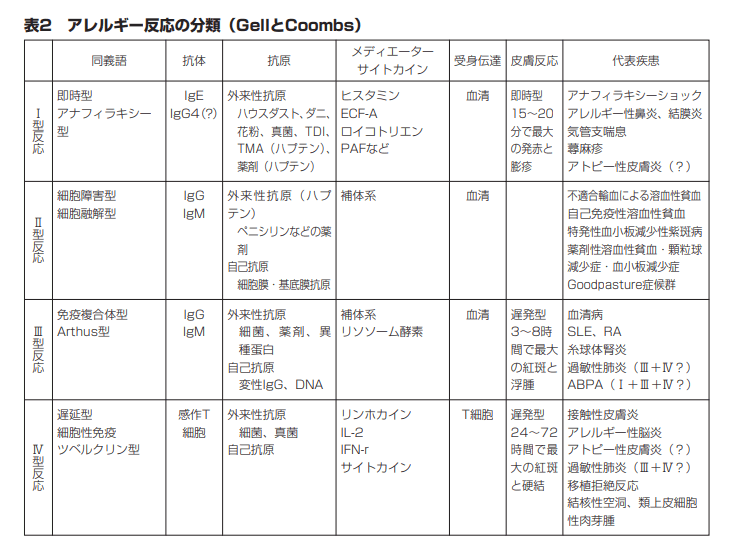

花粉症とは、植物の花粉が原因(アレルゲン)となって、くしゃみ・鼻水などのアレルギー症状を起こす病気である。花粉症は、スギやヒノキなど植物の花粉がアレルゲンとなり生じる。Ⅰ型アレルギーではマスト細胞や好塩基球のIgEによる液性免疫が重要な役割を果たす。

1.〇 正しい。アレルゲン特異的IgE抗体は、花粉症に関連する。なぜなら、花粉症は、体内に侵入した花粉アレルゲンに対して免疫系が過剰反応し、IgE抗体を生成することによって引き起こされるため。ちなみに、IgEとは、肥満細胞や好塩基球の細胞表面に存在している。ヒスタミン遊離によりアレルギー疾患を引き起こす。生後6か月以降の乳幼児では、しばしばアトピー性アレルギー疾患の進行に伴って血清中のIgE抗体が上昇する。したがって、I型反応(即時型、アナフィラキシー型)のアレルギー反応に関与する。

2.× 免疫複合体の沈着は、III型アレルギー反応(免疫複合体型)に関連する。Ⅲ型アレルギーとは、免疫複合体型やArthus型と呼ばれ、抗体はIgG・IgMが関与するが、免疫複合体も関与するアレルギーである。免疫複合体が血管内皮などの組織に沈着すると補体を活性化し、結果として組織障害を生じる。血清病、全身性エリテマトーデスなどに関連する。遅発型で3~8時間で最大の紅斑と浮腫が生じる。

3.× 細胞性免疫反応は、主にT細胞が関与するⅣ型アレルギー反応(遅延型過敏症)に関連する。Ⅳ型アレルギーとは、遅延型細胞性免疫やツベルクリン型とも呼ばれ、感作T細胞が関与するアレルギーである。感作T細胞と抗原の反応によって産生・放出されたサイトカインが局所の細胞性免疫反応を活性化し、炎症と組織障害が生じる。ツベルクリン反応、接触性皮膚炎などに関連する。

4.× 自己抗体は、Ⅱ型アレルギーに関連する。Ⅱ型アレルギーとは、細胞障害型や細胞融解型と呼ばれ、抗体はIgG・IgMが関与するアレルギーである。自己の細胞にこれらが結合し、補体の活性化による細胞融解や食細胞による貪食を起こす。血液型不適合輸血による溶血、自己免疫性溶血性貧血などに関連する。

(※引用:「アレルギー総論」厚生労働省HPより)

問104 悪性腫瘍で正しいのはどれか。

1.早期癌はTNM分類でⅡ期に相当する。

2.病理解剖で初めて明らかになった癌をラテント癌という。

3.シュニッツラーの転移はリンパ行性転移である。

4.胃癌の直腸子宮窩への転移をクルーケンベルグ転移という。

答え.2

解説

1.× 早期癌はTNM分類で「Ⅱ期」ではなくⅠ期に相当する。病期の評価には、TNM分類と呼ばれる分類法を使用する。これは、がんの大きさと浸潤(T因子)、リンパ節転移(N因子)、遠隔転移の有無(M因子)の3つの因子について評価し、これらを総合的に組み合わせて病期を決定する。

2.〇 正しい。病理解剖で初めて明らかになった癌をラテント癌という。ラテント癌とは、生前に症状がなく、死後の病理解剖で初めて発見された癌を指す。ちなみに、病理解剖とは、病気が原因のご遺体を解剖し、臓器、組織、細胞を直接観察して詳しい医学的検討を行うことをさす。これによってきわめて精度の高い病理診断ができ、死因を正しく理解し、治療の適切性についても検討することができる。

3.× シュニッツラーの転移は、「リンパ行性転移」ではなく播種による転移である。

・Schnitzler〈シュニッツラー〉転移とは、胃癌から癌細胞が腹腔内にこぼれてダグラス窩に定着し、転移巣を形成したものをいう(播種性転移)。

・播種とは、種を蒔いたように小さな腫瘍がばらまかれたような広がり方をしている状態である。胸の中や腹部に播種した状態を、胸膜播種、腹膜播種と呼ぶ。

4.× 胃癌の直腸子宮窩への転移を、「クルーケンベルグ転移」ではなくシュニッツラーの転移という。

・クルッケンベルグ腫瘍とは、胃癌が進行して転移した、転移性の卵巣腫瘍のことを呼ぶ。

問105 癌細胞増殖がホルモンに依存することが多いのはどれか。2つ選べ。

1.乳癌

2.大腸癌

3.肺癌

4.前立腺癌

答え.1・4

解説

ホルモン依存性とは、特定のホルモンの存在によって成長や維持が促進されるがんの一種である。

1.〇 正しい。乳癌は、癌細胞増殖がホルモンに依存することが多い。なぜなら、乳がんの約60~70%は、エストロゲン受容体をもっており、エストロゲンが細胞の増殖を助けるため。乳癌とは、乳管や小葉上皮から発生する悪性腫瘍である。乳管起源のものを乳管癌といい、小葉上皮由来のものを小葉癌という。年々増加しており、女性のがんで罹患率第1位、死亡率は第2位である。40~60歳代の閉経期前後の女性に多い。

2.× 大腸癌とは、大腸(結腸・直腸・肛門)に発生するがんである。この20年で大腸がんによる死亡数は1.5倍に拡大していてがんによる死亡数でも胃がんを抜いて第2位になっている。生活習慣に関わる大腸がんのリスク要因として、運動不足、野菜や果物の摂取不足、肥満、飲酒などが挙げられる。生活習慣の欧米化(高脂肪・低繊維食)が関与していると考えられている。

3.× 肺癌とは、肺の気管支や肺胞の細胞が何らかの原因でがん化した病気である。肺がんは、肺細胞の遺伝子に傷がつくことで発生し、喫煙との関連が非常に深い。初期には自覚症状がないことが多く、他の呼吸器疾患との区別がつきにくい。主な所見として、咳、痰、血痰、発熱、息苦しさ、動悸、 胸痛などがあげられる。

4.〇 正しい。前立腺癌は、癌細胞増殖がホルモンに依存することが多い。なぜなら、前立腺癌はアンドロゲン(男性ホルモン)に依存することが多いため。前立腺がんとは、男性の膀胱の下にある前立腺という臓器に発生するがんのことである。早期は、多くの場合、自覚症状がないが、尿が出にくい、排尿の回数が多いなどの症状が出ることもある。進行すると、排尿の症状に加えて、血尿や、腰痛などの骨への転移による痛みがみられることがある。治療ではがんの状態や年齢などに応じて、手術や放射線治療、薬物療法を組み合わせて行う。検査の結果、治療をしないでも問題ない場合には、治療をせずに経過観察で様子を見ることもある。

国試オタク

国試オタク