この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題61.無髄線維でみられないのはどれか。

1.不応期

2.跳躍伝導

3.両側性伝導

4.全か無かの法則

解答2

解説

1.× 不応期は、無髄線維でも存在する。

不応期とは、活動電位が発生した直後はNa⁺チャネルが不活性化しており、一定時間は次の活動電位を起こせない期のことをいう。有髄・無髄を問わず全ての興奮性細胞に共通する性質である。

2.〇 正しい。跳躍伝導は、無髄線維でみられない。跳躍伝導とは、髄鞘により絶縁された軸索部分を飛び越え、ランビエ絞輪でのみ活動電位が発生する現象である。したがって、有髄線維特有であり、伝導速度が速い特徴を持つ。

3.× 両側性伝導は、無髄線維でも存在する。

・両側性伝導とは、刺激された部位から両方向に活動電位を伝える性質のことをいう。

4.× 全か無かの法則は、無髄線維でも存在する。

・全か無かの法則とは、活動電位は一定の閾値を超えると必ず一定の大きさで発生し、閾値未満では全く起こらない現象のことである。有髄・無髄を問わず神経細胞の基本法則である。

①絶縁性(隔絶)伝導…1本の神経線維の興奮は、隣接するほかの神経線維を興奮させない。

②不滅衰伝導…興奮は減衰せずに伝わる。

③両方向(両側)性伝導…神経線維の一部を刺激すると、興奮は両方向に伝導する。ただし、シナプスからの出力は原則一方向性である。

④等速伝導…1本の軸索上の興奮は一定の速度で伝導していく。ただし、有髄線維では跳躍伝導が起こる。

問題62.代謝性アルカローシスをきたすのはどれか。

1.呼吸量減少によるO2の減少

2.下痢によるHCO3-の喪失

3.嘔吐による胃酸の喪失

4.糖尿病によるケトン体の増加

解答3

解説

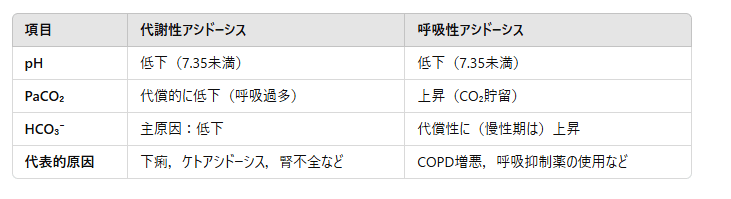

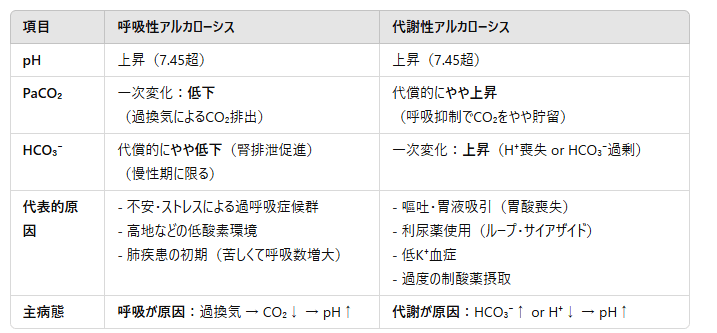

【酸塩基平衡】

血液(体液)のpH:7.40 ± 0.05

→pH7.30:酸性に傾いている状態

→pH7.50:アルカリ性に傾いている状態

アシドーシス(酸性):pHが低下している状態。

アルカローシス(アルカリ性):pHが上昇している状態。

・代謝性アルカローシスとは、嘔吐などで起こる。嘔吐により胃液(酸性)が失われ、HCO3−が高値となるのが特徴である。

1.× 呼吸量減少によるO2の減少は、「呼吸性アシドーシス」が起こる。換気低下によりCO₂が体内に蓄積すると、炭酸(H₂CO₃)が増加し、血液は酸性(アシドーシス)に傾く。

2.× 下痢によるHCO3-の喪失は、「呼吸性アシドーシス」が起こる。下痢により腸液(HCO₃⁻を多く含む)が失われると、体内の重炭酸イオンが減少し、酸を中和できなくなるため、酸性(アシドーシス)に傾く。

3.〇 正しい。嘔吐による胃酸の喪失は、「代謝性アルカローシス」が起こる。胃酸は主にHClであり、大量に失われると体内のH⁺が減少し、血液はアルカリ(アルカローシス)に傾く。

4.× 糖尿病によるケトン体の増加は、「代謝性アシドーシス(糖尿病性ケトアシドーシス)」が起こる。インスリン不足で脂肪が分解され、ケトン体が増加するため血液が酸性(アシドーシス)に傾く。

問題63.エリスロポエチンによって増加するのはどれか。

1.赤血球

2.血小板

3.リンパ球

4.顆粒白血球

解答1

解説

1.〇 正しい。赤血球は、エリスロポエチンによって増加する。

・エリスロポエチンとは、主に腎臓から分泌される糖蛋白性の造血促進ホルモンである。赤血球の産生を促進する造血因子の一つである。

2.× 血小板は、トロンボポエチンにより増加する。

・トロンボポエチンとは、肝臓で産生される造血因子である。骨髄にある巨核球の増加や成熟を促進し、血小板の増加を促す作用がある。

・血小板とは、血液に含まれる成分の一種で、血管の傷ついた部位に集まってかたまりをつくり、止血する作用がある。

3.× リンパ球の調節は、免疫系サイトカインで行われる。

・リンパ球とは、脊椎動物の免疫系における白血球のサブタイプの一つである。リンパ球には①ナチュラルキラー細胞、②T細胞、③B細胞がある。B細胞は体液性免疫を担当し、B細胞から活性化して形質細胞となり抗体を産生する。

4.× 顆粒白血球の増加は、G-CSF(グラニュロサイト・コロニー・スティミュレーティング・ファクター)などの刺激因子による。

・顆粒白血球とは、顆粒球ともいい、白血球のうち骨髄系の細胞の一つであり、細胞質内に豊富な顆粒(殺菌作用のある成分)を有することを特徴とする。好中球、好酸球、好塩基球の3種類に分類される。

問題64.好中球の機能はどれか。

1.マクロファージとなる。

2.免疫グロブリンを分泌する。

3.ウイルス感染細胞を破壊する。

4.細菌を貪食して殺菌する。

解答4

解説

1.× マクロファージとなるのは、「単球」である。

・単球とは、白血球の一種であり、核をもつ。最も大きなタイプの白血球である。マクロファージなどへ分化し、貪食・消化・殺菌などの機能を発揮する。単球は、末梢血白血球の2~9%を占める。

・マクロファージとは、単球から分化し、貪食能を有する。異物を貪食して抗原提示細胞になり、抗原情報がリンパ球に伝えられる。直径15~20μmの比較的大きな細胞で、全身の組織に広く分布しており、自然免疫(生まれつき持っている防御機構)において重要な役割を担っている。

2.× 免疫グロブリンを分泌するのは、「B細胞由来の形質細胞」である。

・形質細胞とは、B細胞が成熟したもので、抗体を作って自然免疫の働きを助ける。つまり、体に侵入したウイルスや細菌などの異物を排除する作用を持つ蛋白質(抗体)を産生する。

3.× ウイルス感染細胞を破壊するのは、主に「NK細胞や細胞傷害性T細胞」である。

・NK細胞とは、ウイルス感染細胞や腫瘍細胞の傷害に働く。抗原を認識するための受容体をもたず、標的細胞を直接攻撃する。

4.〇 正しい。細菌を貪食して殺菌する。これが、好中球の役割である。好中球とは、白血球の中で一番多く、細菌免疫の主役である。マクロファージが好中球に指令し、好中球は活性化・増殖する。末梢血白血球の40~70%を占め、生体内に細菌・真菌が侵入すると、まず好中球が感染部位に遊走し、菌を貪食する。好中球が500/mm3以下になると易感染状態となる。そのため、細菌感染を防ぐ工夫が必要となる。

問題65.心臓の興奮伝導系で洞房結節に始まった興奮が最初に伝わる部位はどれか。

1.左脚

2.ヒス束

3.房室結節

4.プルキンエ線維

解答3

解説

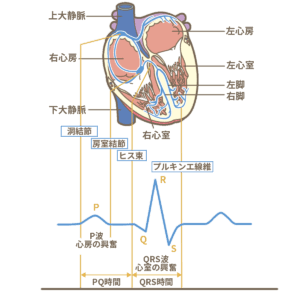

(図引用:「看護師 イラスト集【フリー素材】」看護roo!様HPより)

洞房結節→房室結節→ヒス束→右脚・左脚→プルキンエ線維となる。

1.× 左脚は、ヒス束のあとに伝わる部位である。

2.× ヒス束は、房室結節のあとに伝わる部位である。

3.〇 正しい。房室結節は、洞房結節のあとに伝わる部位である。

4.× プルキンエ線維は、右脚・左脚のあとに伝わる部位である。

国試オタク

国試オタク