この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題26.女性化乳房をきたすのはどれか。

1.呼吸不全

2.心不全

3.肝不全

4.腎不全

解答3

解説

女性化乳房とは、男性の乳腺が発達して乳房が肥大化する病気である。

1.× 呼吸不全は、ガス交換障害(低酸素・高二酸化炭素血症)を主体とする病態であり、ホルモン代謝や性ホルモン比には直接関与しない。

2.× 心不全は、血行動態の異常(うっ血・循環不全)が主であり、ホルモン代謝や性ホルモン比には直接関与しない。

3.〇 正しい。肝不全は、女性化乳房をきたす。なぜなら、肝硬変では、肝機能が低下して女性ホルモンを分解できなくなるため。したがって、乳腺が発達して女性化乳房になる。

・肝硬変とは、B型・C型肝炎ウイルス感染、多量・長期の飲酒、過栄養、自己免疫などにより起こる慢性肝炎や肝障害が徐々に進行して肝臓が硬くなった状態をいう。 慢性肝炎が起こると肝細胞が壊れ、壊れた部分を補うように線維質が蓄積して肝臓のなかに壁ができる。

4.× 腎不全は、尿毒症・電解質異常・ホルモン(エリスロポエチンなど)の異常を伴う病態であり、ホルモン代謝や性ホルモン比には直接関与しない。

問題27.体幹の左側のみにある臓器はどれか。

1.肝臓

2.胆嚢

3.脾臓

4.腎臓

解答3

解説

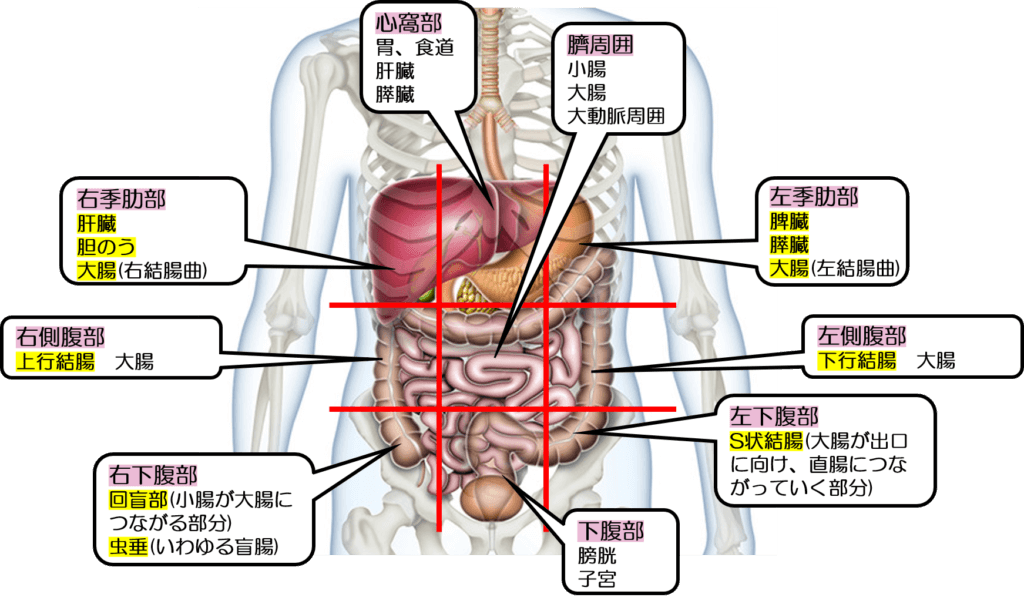

(※図引用:「腹痛」ソージュ山下町内科クリニック様HPより)

1.× 肝臓は、体幹の右側(右上腹部)に位置する。

2.× 胆嚢は、体幹の右側(右上腹部)に位置する。

3.〇 正しい。脾臓は、体幹の左側のみにある臓器である。

4.× 腎臓は、左右一対であり両側に位置する。

問題28.ウィルヒョウリンパ節転移で正しいのはどれか。

1.発赤を伴う。

2.胃癌の転移によることが多い。

3.右鎖骨上窩リンパ節が腫脹する。

4.軟らかく可動性のあるリンパ節病変である。

解答2

解説

ウィルヒョウ転移とは、消化器癌などが、左鎖骨上窩リンパ節に転移することである。胃癌が代表である。左鎖骨上窩リンパ節は、リンパ管が大静脈に合流する静脈角の近くのリンパ節であり、そこに転移があることは、癌がかなり進行した状態である。

1.× 必ずしも、発赤を伴う「とはいえない」。なぜなら、癌転移によるリンパ節腫大は、炎症ではなく腫瘍性変化であるため。炎症性リンパ節炎(化膿性・ウイルス性など)の場合にのみ発赤・圧痛を伴う。

【具体例】

①化膿性リンパ節炎:圧痛+発赤+熱感あり

②悪性腫瘍転移リンパ節:硬く無痛・皮膚発赤なし

2.〇 正しい。胃癌の転移によることが多い。なぜなら、腹部のリンパ流は、最終的に胸管を経て左鎖骨上窩リンパ節へ流入する構造になっているため。

3.× 「右」ではなく左鎖骨上窩リンパ節が腫脹する。なぜなら、胸管は、体の左側で静脈角(左内頸静脈と左鎖骨下静脈の合流部)に流入するため。

4.× 「軟らかく可動性のある」ではなく、硬く可動性のないリンパ節病変である。触診では、ゴリゴリとした硬さを示し、固定性を呈する。

問題29.ヘリコバクター・ピロリ菌感染との関連がないのはどれか。

1.胃癌

2.慢性胃炎

3.消化性潰瘍

4.潰瘍性大腸炎

解答4

解説

ヘリコバクター・ピロリ菌は、慢性胃炎・胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃癌などに関与している菌である。ヘリコバクター・ピロリ菌は、井戸水などにより経口感染するヒトなどの胃に生息するらせん型のグラム陰性微好気性細菌である。単にピロリ菌と呼ばれることもある。アンモニアを遊離し、局所をアルカリ化することによって胃粘膜の障害をきたす病原菌である。胃炎や胃潰瘍の発生に関与する。

1.〇 胃癌は、ピロリ菌感染との関連がある。なぜなら、ピロリ菌感染により、胃粘膜に慢性炎症が持続するため。

2.〇 慢性胃炎は、ピロリ菌感染との関連がある。

・慢性胃炎とは、胃の粘膜が炎症を起こして長期にわたって続く病気である。

3.〇 消化性潰瘍は、ピロリ菌感染との関連がある。なぜなら、ピロリ菌が産生する細胞障害因子により、胃粘膜防御機構が破壊され、酸による組織損傷が生じやすくなるため。

・消化性潰瘍とは、食物を分解する働きをもつ胃酸や消化酵素が胃や十二指腸の壁を深く傷つけてしまうことによって起こる病気である。消化性潰瘍ができると、お腹の上のほうやみぞおちのあたりに鈍い痛みを感じることが多くみられる。空腹時に痛みが強くなることが多く、食事をとることで軽くなる。

4.× 潰瘍性大腸炎は、ヘリコバクター・ピロリ菌感染との関連がない。

・潰瘍性大腸炎とは、主に大腸の粘膜を侵し、再燃と寛解を繰り返す慢性のびまん性炎症性腸疾患である。症状として、繰り返す粘血便・下痢・腹痛・発熱・体重減少などがみられる。したがって、潰瘍性大腸炎の食事は、易消化性で高エネルギー、高タンパク、低脂肪、低残渣食を基本とする。原因不明であるが、遺伝的因子と環境因子が複雑に絡み合って発症に関与していると考えられている。

問題30.腸疾患で正しいのはどれか。

1.クローン(Crohn)病の病変は直腸から連続的に全大腸に広がる。

2.潰瘍性大腸炎は回腸末端に好発する。

3.家族性大腸ポリポーシスは癌化率が高い。

4.大腸癌の好発部位は横行結腸である。

解答3

解説

1.× 直腸から連続的に全大腸に広がるのは、「潰瘍性大腸炎」である。なぜなら、クローン病は、口腔から肛門まで消化管の全域に発生しうるが、病変は飛び飛び(skip)に出現するため。

病変部では、粘膜から漿膜まで全層性炎症が生じる。

・クローン病とは、小腸や大腸などの粘膜に、慢性的な炎症を引き起こす病気のことで、クローン病は10~20歳代で発症するケースが多く、主に小腸や大腸に炎症が現れる。現在のところ、はっきりした発症原因はよく分かっていない。一般的な症状は腹痛と下痢である。しかし、口から肛門まで全ての消化器官に炎症を引き起こす可能性があるため、症状は人によって大きく異なる。栄養の消化吸収障害、炎症による消耗に伴う必要エネルギーの増加などが起こるため、食事・栄養管理は重要である。したがって、クローン病の食事療法は高カロリー・低脂肪食・低残渣食が基本とされている。

2.× 回腸末端に好発するのは、「クローン病」である。

潰瘍性大腸炎とは、主に大腸の粘膜を侵し、再燃と寛解を繰り返す慢性のびまん性炎症性腸疾患である。症状として、繰り返す粘血便・下痢・腹痛・発熱・体重減少などがみられる。したがって、潰瘍性大腸炎の食事は、易消化性で高エネルギー、高タンパク、低脂肪、低残渣食を基本とする。

3.〇 家族性大腸ポリポーシスは癌化率が高い。癌化率ほぼ100%の高リスク遺伝性疾患といわれている。なぜなら、大腸癌抑制遺伝子の変異によって、思春期以降に大腸全体に数百〜数千個の腺腫性ポリープが発生し、時間の経過とともにこれらのポリープが高率に癌化するため。

・家族性大腸ポリポーシスとは、前がん病変である大腸ポリープが数百から数千個生じ、そこから大腸がんが発生する腫瘍症候群である。 発症は平均16歳であり、35歳までには95%の家族性大腸ポリポーシス保因者にポリープが生じる。

4.× 大腸癌の好発部位は、「横行結腸」ではなくS状結腸および直腸である。なぜなら、大腸の中でも便の停滞が長いため。したがって、化学的刺激が強い部位(S状結腸・直腸)は、粘膜上皮の増殖が活発で腫瘍発生リスクが高い。

国試オタク

国試オタク