この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

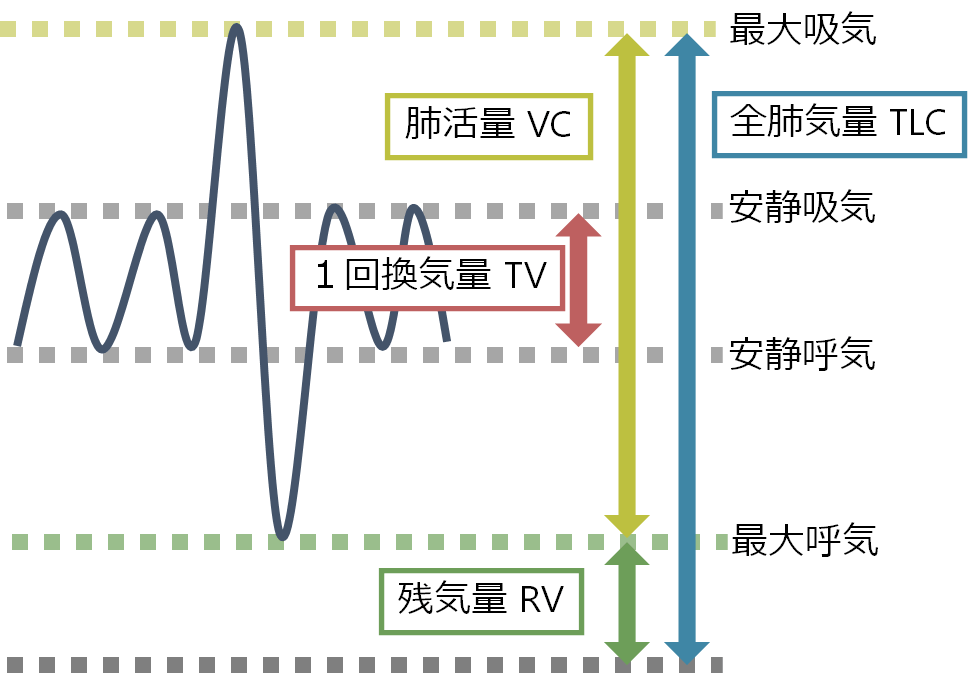

問6 安静時の呼吸で呼息終了時の肺容量はどれか。

1.肺活量

2.予備吸気量

3.1回換気量

4.機能的残気量

答え.4

解説

(※図引用:「呼吸機能検査 フロー・ボリューム曲線」医學事始様HPより)

1.× 肺活量とは、[最大吸気量 + 一回換気量 + 予備呼気量]のことをいう。つまり、限界まで吸い、限界まで吐いたときの空気の量である。

2.× 予備吸気量とは、正常1回換気量を超えて吸気可能な最大空気量である。

3.× 1回換気量とは、一回の呼吸運動(呼気と吸気)で気道・肺に出入りするガスの量のことを指す。単位はmL。1回換気量のうち、ガス交換が可能な領域(呼吸細気管支と肺胞)を出入りする分が「有効換気量(350mL)」であり、ガス交換が行われない領域(鼻腔・口腔・気管・気管支・終末細気管支)を出入りする分は、「死腔換気量(150mL)」である。したがって、有効換気量+死腔換気量で健康な成人の1回換気量を求めることができる。

4.〇 正しい。機能的残気量は、安静時の呼吸で呼息終了時の肺容量である。機能的残気量とは、安静時呼気位の後に残っている空気量のことをいう。機能的残気量は、胸郭の弾性収縮力の障害が大きい疾患(肺線維症、胸郭変形、胸膜肥厚)で減少する。

問7 カルシウム代謝に関与するのはどれか。

1.ビタミンA

2.ビタミンB

3.ビタミンC

4.ビタミンD

答え.4

解説

1.× ビタミンAとは、レチノール、レチナール、レチノイン酸の総称で、目や皮膚の粘膜を健康に保ち、抵抗力を強める役割があり、暗いところでの視力を保つ働きがある。ビタミンA欠乏は、眼球乾燥症・夜盲症を生じる。夜盲症とは、暗いところではたらく網膜の細胞に異常があり暗順応が障害されて、暗いところや夜に見えにくくなる病気である。

2.× ビタミンBは、エネルギー代謝や神経機能などに重要な役割を果たす。ちなみに、ビタミンB1とは、チアミンとも呼ばれる水溶性のビタミンで、解糖系やクエン酸回路のエネルギー代謝の一部で補酵素として関わる。ビタミンB1(チアミン)欠乏症では、①末梢神経の症状として脚気、②中枢神経の症状としてKorsakoff症候群(コルサコフ症候群)が生じる。Korsakoff症候群(コルサコフ症候群)の特徴的な症状は、①健忘、②記銘力低下、③見当識障害、④作話である。ビタミンB1の欠乏による脳障害が原因であり、治療はビタミンB1の投与である。完治しにくく後遺症を残す可能性が高い。

3.× ビタミンCとは、抗酸化作用をもち、多くのホルモン合成や薬物代謝に関わる。ビタミンC欠乏は、壊血病を生じる。壊血病は、結合組織の異常から毛細血管が脆弱化して出血しやすくなる。

4.〇 正しい。ビタミンDは、カルシウム代謝に関与する。ビタミンDとは、カルシウムとリンの吸収を促進する働きがある。ビタミンDの欠乏によりくる病をきたす。

くる病とは、小児期に見られる骨の石灰化不全であり、主に成長障害と骨の弯曲が起こる疾患である。ビタミンDの代謝あるいは感受性の障害により、骨に石灰化が起こらず、強度が不足する病気である。 成人期ではビタミンD依存性骨軟化症と呼ばれる。小児期には成長も障害され、骨X線検査で特徴的な所見を呈し、ビタミンD依存性くる病とも呼ばれる。

問8 翼状肩甲に関与するのはどれか。

1.前鋸筋

2.菱形筋

3.鎖骨下筋

4.胸鎖乳突筋

答え.1

解説

翼状肩甲とは、肩甲骨内側縁が後方に突出して鳥の翼のような形状をとることをいう。原因として、長胸神経の障害である。長胸神経支配の前鋸筋麻痺があげられる。

1.〇 正しい。前鋸筋は、長胸神経麻痺による翼状肩甲の原因となる筋である。

前鋸筋の【起始】第1~8(~10)肋骨前外側面、【停止】第1,2肋骨とその間の腱弓からの筋束は肩甲骨上角。第2,3肋骨からは分散して広く肩甲骨内側縁。第4肋骨以下からは下角、【作用】全体:肩甲骨を前方に引く。下2/3:下角を前に引いて肩甲骨を外方に回旋し、上腕の屈曲と外転を補助。最上部:肩甲骨をやや引き上げる、【神経】長胸神経である。

2.× 菱形筋には、大菱形筋と小菱形筋がある。ちなみに、大菱形筋の【起始】第2~4胸椎の棘突起および棘上靭帯、【停止】肩甲骨内側縁(肩甲棘より下部)である。また、小菱形筋の【起始】下部項靭帯、第7頸椎と第1胸椎の棘突起、【停止】肩甲骨内側縁(肩甲棘より上部)、【神経】肩甲背神経である。

3.× 鎖骨下筋の【起始】第1肋骨上面の胸骨端、【停止】鎖骨の中部下面、【作用】鎖骨を下方に引く、【神経】鎖骨下筋神経C5,(C6)である。

4.× 胸鎖乳突筋の【起始】胸骨部:胸骨柄前面、鎖骨部:鎖骨の胸骨端、【停止】乳様突起、後頭骨の上項線の外側部、【作用】両側が同時に作用すると首をすくめて顎を突き出す。片側が働けば顔面を対側に回す。吸息の補助である。

問9 誤っている組合せはどれか。

1.漿液性炎:炎症性浮腫

2.線維素性炎:偽膜性炎

3.化膿性炎:蜂窩織炎

4.特異性炎:増殖性炎

答え.4

解説

1.〇 正しい。漿液性炎:炎症性浮腫

・漿液性炎とは、液体成分主体の滲出物の炎症で急性期炎症初期の炎症性充血を伴う病変のことである。 毛細血管網の発達した組織に起こりやすく、一般的に滲出液中にフィブリノゲンを含まないため、淡黄色でほぼ透明である。

・炎症性浮腫とは、炎症によって血管透過性が高まり、組織内にたんぱく質濃度が高くなることで起こる浮腫である。

2.〇 正しい。線維素性炎:偽膜性炎

・線維素性炎とは、血漿の滲出物に大量のフィブリノゲンを含む炎症のことである。生体組織の滲出液中に線維素(フィブリン)が析出し、細網状に沈着する。これは、漿膜、粘膜、肺などに好発し、代表的な例としては、胸膜炎や腹膜炎などが挙げられる。

・偽膜性炎とは、壊死組織やフィブリンが浸出して粘膜に偽膜を形成する炎症である。一般的に、ジフテリアとは、ジフテリア菌により発生する疾病で、主に気道の分泌物によってうつり、喉などに感染して毒素を放出する。最後に報告されたのが1999年であるが、かつては年間8万人以上の患者が発生し、そのうち10%程度が亡くなっていた。

3.〇 正しい。化膿性炎:蜂窩織炎

・化膿性炎とは、滲出物に多量の好中球を含む炎症で、漿液に混ざっているものを漿液化膿性炎、線維素が混ざっているものを線維素化膿性炎という。膿性カタルや蜂窩織炎があてはまる。

・蜂窩織炎とは、皮膚とその下にある皮下脂肪にかけて、細菌が入り込んで、感染する皮膚の感染症である。スキンケアが重要である。また、浮腫が出現した時の対処として、①スキンケア、②マッサージによるリンパドレナージ、③圧迫療法、④浮腫減退運動療法を総合的に行う。一般的に、 ブドウ球菌とレンサ球菌が原因となる。接触感染の感染経路をとり、個室隔離の必要はない。

4.× 特異性炎は、「増殖性炎」ではなく肉芽腫性炎症である。

・特異性炎症とは、肉芽腫性炎症の一つである。特殊性炎症ともいう。一つの病変ごとに微生物により特異的な肉芽腫の形成が特徴である。慢性経過がとられる。身体が感染、損傷、または他の種類の刺激に反応し、この反応は、身体の免疫システムが活性化し、白血球と化学物質が炎症部位に送り込まれることを特徴とする。これらの物質は、感染を排除し、損傷組織を修復し、炎症を引き起こす刺激を除去する役割を果たす。特定の原因または病原体に対する身体の反応ではなく、多くの異なる種類の刺激に対する一般的な反応である。例えば、結核、梅毒、らい病、野兎病、サルコイドーシスなどがあげられる。

・増殖性炎症とは、慢性炎症の時に見られる炎症である。組織の線維成分や実質細胞の増殖が多く見られる。炎症の初期から肉芽組織の増殖が強い。発疹チフスなどで見られる。

問10 生活の質を意味する言葉はどれか。

1.BOD

2.LCD

3.QOL

4.WHO

答え.3

解説

1.× BOD(Biochemical Oxygen Demand)は、生物化学的酸素要求量を指し、水質汚濁の指標として使用される。

2.× LCDという医療用語はあまり存在しない(※あったらコメント欄で教えてください。)LCD(Liquid Crystal Display)は、液晶ディスプレイを指し、主にディスプレイ技術に関連する。

3.〇 正しい。QOL(Quality of Life)は、生活の質を意味する言葉である。QOL(Quality of life)とは、個人を主体としたその人自身の生命と生活の質のことである。人が人間らしく満足して生活しているか、自分らしい生活が送れているか「生活の質」を評価する概念である。

4.× WHO(World Health Organization)は、世界保健機関を指す。これは健康に関する国際的な組織である。

世界保健機関とは、「全ての人々が可能な最高の健康水準に到達すること」を目的として設立された国連の専門機関である。

設置年:昭和23(1948)年

本部:ジュネーブ(スイス)

協力形態:多国間交流

事業内容:発展途上国への国際保健協力、感染症およびその他の疾病(エイズ・結核・マラリア等)の撲滅事業、国際疾病分類(ICD)の作成

備考:①WHOの構成組織である地域的機関は、6つ(アフリカ、アメリカ、東南アジア、ヨーロッパ、東地中海、西太平洋)あり、日本は西太平洋に所属している。②194か国加盟 (2018年4月時点)、③たばこ規制枠組み条約:たばこの消費等が健康に及ぼす悪影響から現在および将来の世代を保護することを目的とし、たばこに関する広告、包装上の表示等の規制及びたばこの規制に関する国際協力について規定。

(※参考:「日本とWHO」厚生労働省HPより)

国試オタク

国試オタク