この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問26 顎関節前方脱臼で正しいのはどれか。

1.閉口時オトガイへの打撃で発生する。

2.関節頭は関節結節の下方にある。

3.外側靭帯損傷はみられない。

4.下顎歯列に対し上顎歯列が前方に位置する。

答え.3

解説

1.× 「閉口時」ではなく開口時オトガイへの打撃で発生する。顎関節前方脱臼は通常、口を大きく開けたとき(例:あくびや大声を出すとき、外力が加わったとき)に発生する。

2.× 関節頭は、関節結節の「下方」ではなく前方にある。これを顎関節前方脱臼と呼ぶ。開口時に顎関節が不安定になりやすく、関節頭が関節窩を飛び出して前方に脱臼する。

3.△ 外側靭帯損傷はみられないと断言してよいか・・・正解にしてよいものか・・・疑問が残る。なぜなら、特に急激な外力がかかる場合や反復性の脱臼では、周囲の軟部組織(外側靭帯)が影響を受ける可能性が高いため。

4.× 逆である。「上顎歯列」に対し「下顎歯列」が前方に位置する。なぜなら、顎関節前方脱臼では、下顎が前方に脱臼するため。下顎歯列に対して上顎歯列が相対的に後方に位置しているように見える。

問27 外固定の目的で正しいのはどれか。

1.関節可動域の確保

2.患部の安静

3.機能の回復

4.筋萎縮の防止

答え.2

解説

内固定法とは、鋼線やネジなどの金属で骨折した部分を体の中で直接固定する方法のこと。

外固定法とは、ギプス包帯法やギプス副子法、装具療法で固定する方法のこと。

1.3~4.× 関節可動域の確保/機能の回復/筋萎縮の防止は、外固定の目的とはいえない。むしろ、外固定により、関節の動きが制限され、機能低下に寄与しやすい。

2.〇 正しい。患部の安静は、外固定の目的である。これにより、骨折部位が安定し、適切な治癒が促進されるとともに、さらなる損傷や痛みの増加を防ぐことができる。

問28 中手骨頸部骨折はどれか。

1.ベネット(Bennett)骨折

2.ボクサー骨折

3.ローランド(Roland)骨折

4.逆ベネット(Bennett)骨折

答え.2

解説

1.× ベネット(Bennett)骨折とは、第一中手骨基部の関節内骨折で、第一中手骨の脱臼を伴いやすい。母指先端にボールが当たったり喧嘩やボクシングで母指の先端に力が加わった際に起こりやすい。

2.〇 正しい。ボクサー骨折は、中手骨頸部骨折である。ボクサー骨折とは、第5中手骨頸部骨折ともいい、拳の形成時に衝撃を受けることで発生することが多い骨折である。したがって、第4・5中手骨の頸部に発生しやすい。

3.× ローランド(Roland)骨折とは、中手骨基部のY字型またはT字型の関節内で生じる複合骨折のことである。2ヵ所の骨折によって中手骨が3つに分かれるという複雑なものである。基本的な3片の骨折の際は「観血的整復固定術(ORIF)」による整復が施されることが多い。

4.× 逆ベネット(Bennett)骨折とは、第5中手骨基底部の橈側関節内に三角形の近位骨片を認め、亜脱臼を呈する骨折である。

問29 指骨骨折で正しいのはどれか。

1.基節骨骨幹部骨折では背側凸変形がみられる。

2.末節骨骨折より中節骨骨折が多い。

3.末節骨骨折は介達外力によって発生する。

4.掌側板付着部裂離骨折は指の過伸展で発生する。

答え.4

解説

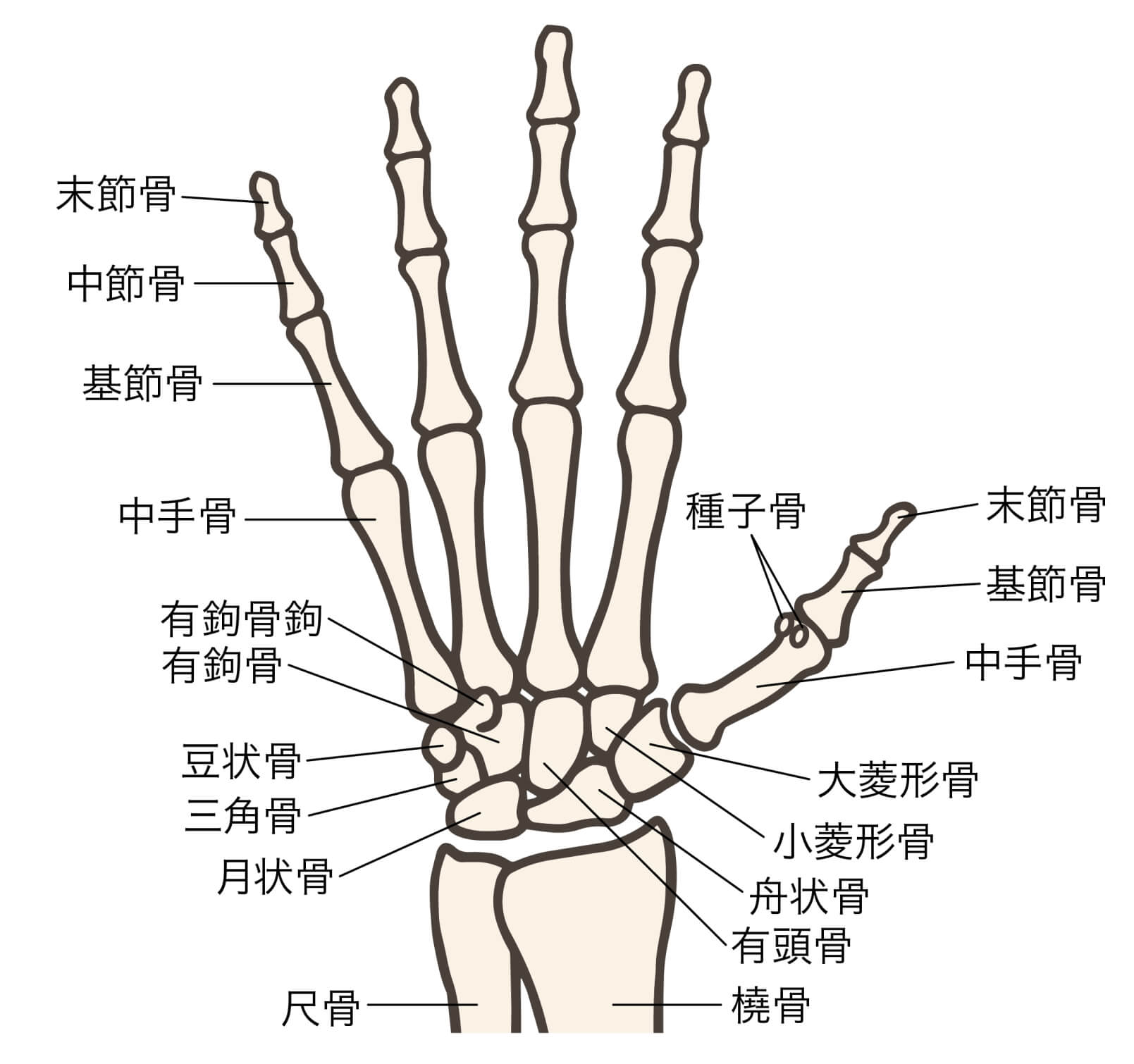

(※引用:「イラスト素材:手の骨」illustAC様より)

1.× 基節骨骨幹部骨折では、「背側」ではなく掌側凸変形がみられる。

【基節骨骨幹部骨折とは?】

・転位:近位骨片は屈曲(虫様筋、骨間筋)、適位骨片は背側(

・固定:手関節30°伸展、M関節30°屈曲、PIP関節70°屈曲、DIP関節20°屈曲位で、前腕中央から骨折した指の先まで約3週固定する。

・備考:比較的発生頻度は高い。

2.× 逆である。「中節骨骨折」より「末節骨骨折」が多い。なぜなら、指先が頻繁に外力を受けやすいため。「中節骨骨折の発生頻度は比較的少ない.頚部骨折,骨幹部骨折,基部骨折に分類され,骨折線は横骨折が多い.転位の方向は浅指屈筋腱と総指伸筋腱のバランスにより規定される.」(※引用:「手指骨骨折の治療」著:畑中 渉)

3.× 末節骨骨折は、「介達外力」ではなく直接外力によって発生する。例えば、指をドアに挟んだり、重い物が落ちてきたりすることで発生することが多い。ちなみに、介達外力とは、打撃や圧迫などの外力が加わった部位から離れた部位に体内組織を通じて外力が伝わることである。

4.〇 正しい。掌側板付着部裂離骨折は指の過伸展で発生する。掌側板付着部裂離骨折の原因の多くは、指の過伸展で発生するスポーツ外傷である。発生頻度は高い。症状として、PIP関節腫脹、皮下出血斑(主に掌側)、運動痛、他動過伸展時の掌側不安定性などである。固定は、手関節伸展位、MP関節70°屈曲位、PIP関節伸展位、DIP関節伸展位である。合併症として、PIP背側脱臼であり、掌側不安定性、運動痛、関節拘縮を残すことがある。

問30 上腕二頭筋長頭腱炎のテスト法はどれか。

1.モーリーテスト

2.アドソンテスト

3.スピードテスト

4.ライトテスト

答え.3

解説

1.× モーリーテストは、胸郭出口症候群の誘発テストである。方法は、検者が患者の鎖骨上縁の斜角筋三角部を指先で1分間圧迫する。患側頚部から肩・腕および手指にかけての痛み・しびれ・だるさなどが出現すれば陽性である。

2.× アドソンテストの陽性は、胸郭出口症候群を疑う。患者の頭部を検査側に回旋させ、患側上肢を伸展・外転位に保持し、橈骨動脈の拍動を確認したのち、患者に頭部を伸展・深呼吸させる。そして、再び橈骨動脈の拍動を確認する。

3.〇 正しい。スピードテストは、上腕二頭筋長頭腱炎のテスト法である。Speedテスト(スピードテスト)は、上腕二頭筋長頭腱の炎症の有無をみる。結節間溝部に痛みがあれば陽性である。【方法】被検者:座位で、上肢を下垂・肩関節外旋位から、上肢を前方挙上(肩関節屈曲)してもらう。検者:肩部と前腕遠位部を把持し、上肢に抵抗をかける。

4.× ライトテストは、胸郭出口症候群誘発テストである。方法は、座位で両側上肢を挙上(肩関節を外転90°・外旋90°、肘関節を屈曲90°)させる。橈骨動脈の拍動が減弱すれば陽性である。

上腕二頭筋腱炎(上腕二頭筋長頭炎)は、上腕二頭筋長頭腱が、上腕骨の大結節と小結節の間の結節間溝を通過するところで炎症が起こっている状態のことである。腱炎・腱鞘炎・不全損傷などの状態で肩の運動時に痛みが生じる。Speedテスト(スピードテスト)・Yergasonテスト(ヤーガソンテスト)で、上腕骨結節間溝部に疼痛が誘発される。治療は保存的治療やステロイド局所注射となる。

国試オタク

国試オタク